▲ 雪后的特给乃奇克达坂。摄/小强先森,图/《地道风物·帕米尔之心》

那个地方叫做帕米尔,骑马要12天才能穿过。那里太空旷了,连只鸟都看不到。由于天气非常冷,连火光也不那么明亮了,火的温度也不如往常那么热。

——马可·波罗《马可·波罗游记》

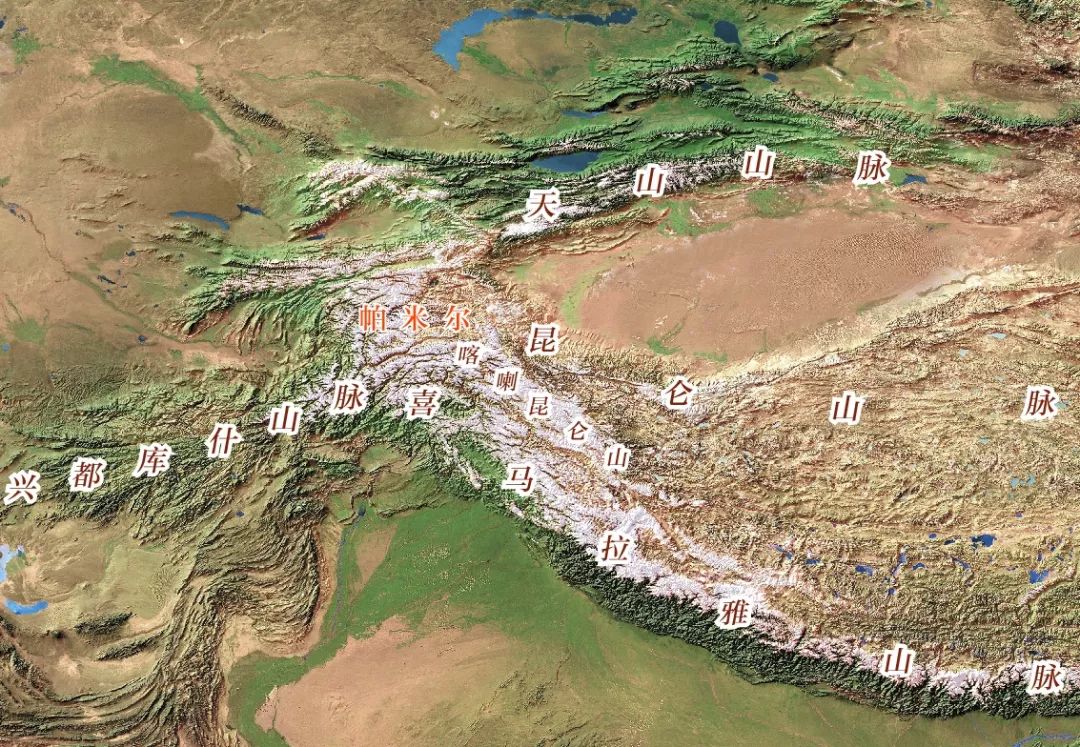

中国的最西端在哪里?

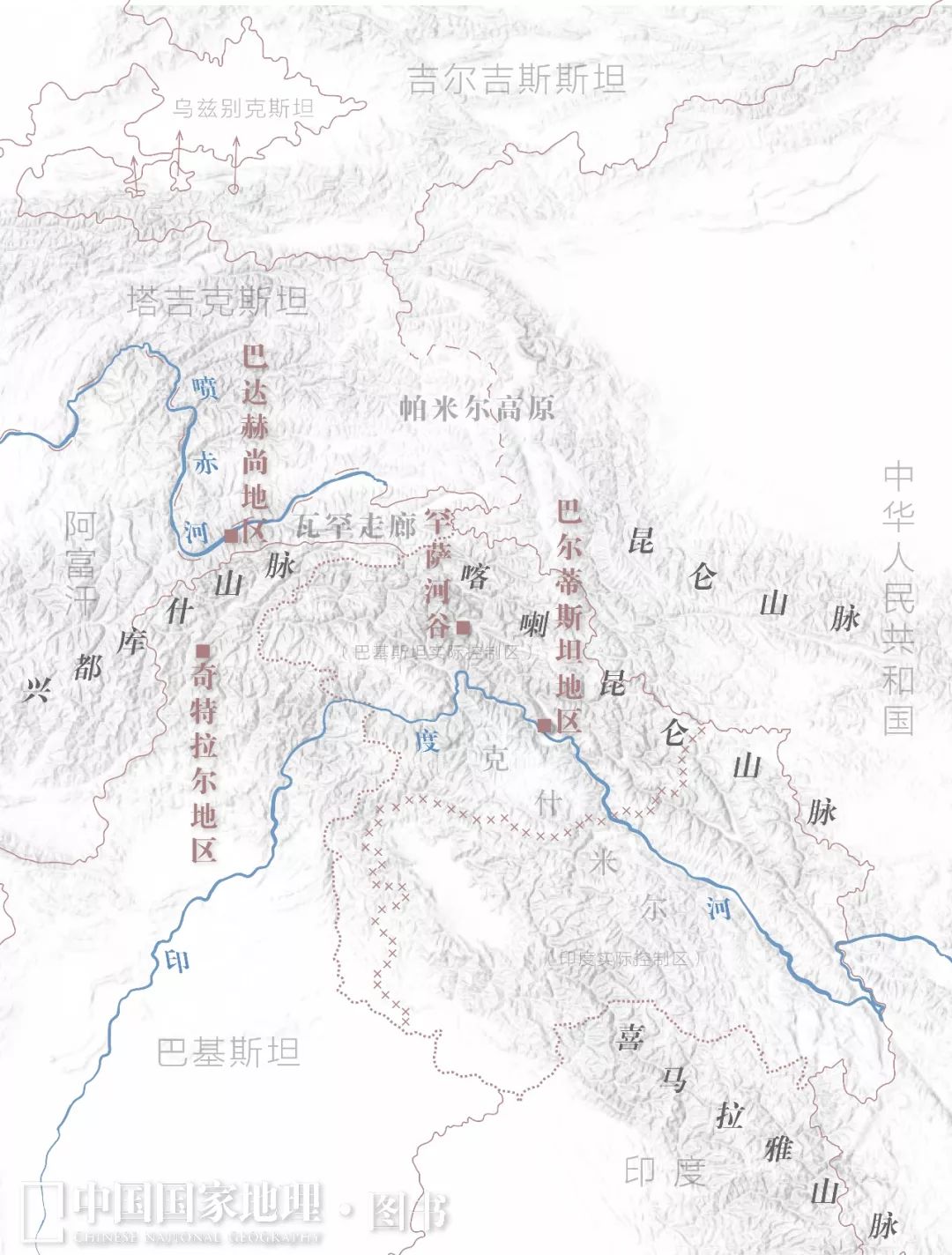

中国版图的最西端位于乌孜别里山口,而乌孜别里山口位于新疆南部的帕米尔高原。和临近的青藏高原相比,帕米尔似乎少有人问津。今天的帕米尔,几乎就是“西域”这个词的现实诠释。它在历史、文化发展进程中对中国产生的影响是不可忽视的。

▲ 塔什库尔干石头城遗址,位于帕米尔高原。《大唐西域记》中位于葱岭之上的朅盘陀国王城就位于这里。图/图虫·创意

这里是中塔边境,一片彻底空旷的山地。没有哨所,没有持枪的军人,只有一块刻着塔国国徽的界碑,国徽上是旭日从帕米尔雪山顶部缓缓升起的场景。站在海拔4800米的乌孜别里山口向西望去,对面便是塔吉克斯坦,一个对大多数人而言遥远又陌生的地方。这是世界上最沉默的国境线。

▲ 乌孜别里山口的塔吉克斯坦界碑文。摄/李志刚,图/《地道风物·帕米尔之心》

尽管从体量上说帕米尔次于青藏高原,但它仍然是亚洲乃至地球上屈指可数的庞大高原之一。它横跨中国、塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦,它的形成和两条构成亚欧大陆地表的“骨架”:阿尔卑斯——喜马拉雅山带和帕米尔——楚科奇山带紧密相关。

▲ “昆仑三雄”之一的公格尔九别峰,海拔7530米。摄/李学亮,图/《地道风物·帕米尔之心》

在这里,五条世界级的山脉:西部喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉和兴都库什山脉集结在一起,彷佛被巨人打成了一个“山结”,形成亚洲腹地一片无法被人忽视的高地。

▲ 五条山脉打成的“山结”。制图/monk

试想这样一趟旅程:从西藏出发一路向西朝克什米尔出发,你会走到喜马拉雅山脉的西北部,横跨印度河再往北走,你会迎来喀喇昆仑山脉。在这里驻足向北方望去,昆仑山脉正静静地和喀喇昆仑平行矗立着。

回头望去,新疆的塔里木盆地和锡尔河、阿姆河流域在帕米尔高原分隔开来,这两条河通过帕米尔西部和北部的河谷,一路奔腾,经过你所在的位置,流入今天塔吉克斯坦境内的巴达赫尚省和乌兹别克斯坦的费尔干纳地区。

▲ 瓦罕走廊今天主要位于阿富汗境内,东西走向,全长400公里。东接塔县,南挨东兴都库什山脉,紧邻巴基斯坦与巴控克什米尔,西起喷赤河,北靠帕米尔高原南缘与塔吉克斯坦巴达赫尚地区相接。制图/Paprika

如果继续向西朝阿富汗出发,跨越喷赤河,便走到了连接阿富汗和巴基斯坦的兴都库什山脉。当你随着山脉的走向,来到一片平坦的河谷地区时,你就来到了“瓦罕走廊”。这个听着耳生的地方不会出现在地图上,却正是帕米尔绵长历史的浓缩。

假如亚洲是一个摊开的手掌,帕米尔便是手掌的掌心,而瓦罕走廊就是那密密麻麻的掌纹中最隐秘,最重要的一条。

▲ 丝绸之路中段。制图/monk

自汉唐以来,丝绸之路西域上的瓦罕走廊就连接起了古代欧亚大陆,自然也因此引发过诸多兵家之战。中亚诸国、大食、唐王朝和吐蕃曾在此进行长期争夺。瓦罕走廊是帕米尔历史的浓缩,它见证了帝国之间的争斗,和包括拜火教、基督教、佛教和伊斯兰教在内的文明、宗教的更迭。

▲ 瓦罕走廊东部处于新疆境内,全长达100千米,均海拔高达4000米,是中国海拔最高的“人文走廊”。摄/叶金,图/《地道风物·帕米尔之心》

通过赢得这场战争,来自亚洲西部的远征者穿越瓦罕走廊,打通进入帕米尔高原的入口,带来了他们所推崇的文化和思想。但这只是帕米尔高原上发生过的无数场战争中的一场。数千年来,瓦罕走廊迎来送往了无数征服者和被征服者。

中亚的制高地帕米尔见证了旧国的不断崩塌和新牙帐的不断支起。古老文明延续的同时,新生的思潮陆续涌入,其结果是帕米尔凝练出了自身绝不单调的文化底色。

▲ 敦煌莫高窟217洞窟的壁画,展现的是西域诸国之间商业贸易、文化交流、宗教传播的场景。摄/孙志军,图/《地道风物·帕米尔之心》

谁在中国的最西边生活?

塔什库尔干塔吉克自治县也被称作塔县,它位于帕米尔高原东部,是一座名副其实的边境县。一县对三国,自西向南分别与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦三国相连。自汉代以来,塔什库尔干就一度被视为中国版图的的西部边缘,是丝绸之路在中国境内的最后一道关隘。

塔什库尔干地区在中国的史料中有多个名字。例如在西汉时期此地被称为蒲犁国,东汉时期属“西域都护府”,被称为“德若国”。东晋时期的塔什库尔干被记为“竭叉国”,北魏时又叫“汉盘陀”,到唐代则是“朅盘陀”。

今天的塔什库尔干是一个多民族聚居地,而作为塔吉克族自治县,又以中国塔吉克族为主要居民。

▲ 塔什库尔干意为“石头城”,得名于当地先民在此建筑的一座石砌古堡,古堡位于塔县东北角。摄/李翔,图/《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克民族从整体上可以分为平原塔吉克与高原塔吉克两支,生活在塔吉克斯坦的塔吉克人属于平原塔吉克,而新疆境内的塔吉克族则属于高原塔吉克。他们之间在语言,长相和风俗等方面都不尽相同。

前者说塔吉克语,和阿富汗、伊朗人可以互通。早期使用阿拉伯字母表,苏联时期改用西里尔字母并沿用至今。他们多是黑头发黑眼睛,属于欧化程度较高的混血种族。

而后者,也就是高原塔吉克则操色勒库尔语。这种语言被认为是一种伊朗语族的帕米尔方言,含有大量维吾尔语借词,至今没有形成文字。他们是天生的语言学家,通维吾尔语,用维吾尔文。

▲ 具有欧罗巴人种地中海类型特征塔吉克少女。 图/燕娅娅《地道风物·帕米尔之心》

高原塔吉克属于欧罗巴人种地中海类型,只要去过塔县的人都知道,金发碧眼的人在那里并不少见。

高原塔吉克留驻在帕米尔高原这座地理孤岛上,在漫长的历史岁月中很少和外部种族进行频繁融合。因此,和沧海桑田的周边中亚地区不同,高原塔吉克人从未频繁地改头换面。今天,在中国塔吉克人身上仍然可以瞥见延续千年的血脉,他们就像帕米尔一样,带有寂静、冷清的延续性。

那么,塔吉克族是如何形成的,在他们形成之前,这片高原的先民又是谁?

▲ 吉尔赞喀勒黑白石条古墓群的发掘现场,古墓群距今约2500年,欧亚大陆发现的最古老的拜火教遗址。摄/刘玉生,图/《地道风物·帕米尔之心》

今天我们所掌握的关于帕米尔高原最早期人类的信息来自新疆,在塔什库尔干河谷吉日尕勒发现的旧石器时代古人类烧火遗址证明,距今12000到8000年的时期就有人类在这里生活,但没有确切的证据可以说明他们究竟何人。

公元前2000年左右,一支操古印度-伊朗语的部族从东欧草原迁徙到帕米尔高原,并从这里走到了疏勒、于阗(今和田)、龟兹(今库车)地区。他们被称为“雅利安人”,也被称作“塞种”。他们定居并同当地原始居民融合,形成最早期的基本种族形态。

▲ 住在石头房中的塔吉克人。摄/连姝凝,图/《地道风物·帕米尔之心》

公元6-7世纪,突厥王朝不断西征,这个以古印度-伊朗种族为主要种族形态的族群逐渐突厥化。9世纪,回鹘人随后西迁至此,同本土民族结合,并形成了维吾尔族中的一支。

也许是因为山高路远,留驻帕米尔高原的族群并未受到突厥化进程的影响,并最终形成今天的塔吉克族,他们被认为是古波斯人在世界上唯一的后裔。

塔吉克人的文化底色

但凡对塔吉克人有过一些了解的人都知道,塔吉克人偏爱红色。这种对红色的迷恋也许可以和塔吉克文化中的一个远古基因有关,那就是普遍存在于东伊朗——波斯语文化圈中的太阳崇拜,而对太阳的崇拜则来自他们曾长期信仰的古老宗教——拜火教。

高寒地区的人对太阳产生崇拜这件事本身就再自然不过,太阳是光明,是火,它决定积雪何时融化,决定白天从几刻开始,决定牲畜的数量,水草的好坏,果实的大小,新婚的夫妇是否和睦,孩子的身体是否健康......

▲ 转场途中的塔吉克牧人。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

人对色彩的感知往往能形成某种既定的印象,比如当有人在我耳边说起“塔吉克”这三个字,一片炽烈的红色会在我的脑海中荡开,红色就是塔吉克这三个字给我的最直观的感受。

▲ 身穿红色的塔吉克女性。摄/连姝凝,图/《地道风物·帕米尔之心》

曾经在快手上关注一位定位在新疆的博主,姜褐色的塔什库尔干街头,当地巴扎上,两位塔吉克女士在采买一些日用品。她们用红色从头到脚装扮自己:皇冠一般的红帽子,红色的西装、连衣裙、打底裤、皮鞋和皮包......

尽管她们穿的用的并不是什么昂贵的物品,很可能是从当地市场的摊位上低价购入的。但那份从容和自得仍使我久久注目,在审美日趋单一的今天这份对美感的执着贯彻是十分可贵的。

▲ 永恒的女性,引领帕米尔灵魂的延续。摄/吴穹,图/《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克人不是用红色点缀生活,而是让生活铺满红色。红色的地毯,红色的窗帘,红色的床,红色的摇篮,红色的被子。他们的一生都被炽热的红色包围,这种对色彩的运用自成一派,其中蕴含了一个民族延续数千年的审美识读。

▲ 王冠,玛瑙银饰,红皮衣,一种古老审美和当代时尚的有效结合。摄/小强先森,图/《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克人的一生都是由火光照亮的。在塔吉克人的麻扎(墓地)上,亲人会为亡人画上大大小小的太阳图案。塔吉克人即使到了另一个世界,也要带着太阳的光和热上路。一切都源于太阳,并回归于太阳。太阳和火共同构成了塔吉克文化的底色。

▲ 塔吉克的麻扎壁画。摄/刘玉生,图/《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克葬礼中最重要的物品是油烛,人们将浸泡过羊油的棉花缠绕在卡乌若草茎上,插在盛满沙子的盆中。第二天,他们会携带着准备好祭祀用的食物,全家人共同前往墓地进行祭拜。

▲ 制作油烛。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 做好的油烛。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

次日,他们就会在墓地点燃油烛,进行悼念。追悼结束后,人们会围坐在一起,享用德高望重者所分配的食物。一个人如何面对死亡和选择怎样的葬礼总能反映他的价值取向。塔吉克葬礼的有序,和他们对待死亡的肃穆态度,何尝不是塔吉克人心境在现实生活中的映射。

▲ 一位塔吉克女士牵着小女儿走向墓地。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 亲友在墓地点燃油烛。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

每逢灯节,人们就会在夜幕降临后点燃火把,烧起篝火,用火光照亮漆黑沉默的高原。塔吉克人相信,火带有神性,是一条通往肉眼无法看见的世界的隧道。只要从火舌上纵身一跃,灾祸便被驱除,真主将赐福。

当火光烧热空气,人们就会吹起鹰笛,拍起手鼓,弹起巴朗孜阔木,男女老少一同在篝火旁纵情歌舞。和都市夜生活相比,这样的盛会略显寂寥,但塔吉克人似乎并不为此感到烦恼,只是纵情高唱些不为外人知晓的曲调。

▲ 一位塔吉克小伙跃过篝火。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 烛火照亮的一家人。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

一种自然环境塑造一种心理和文化,不同的文化、宗教进入帕米尔,都会最大程度地融合进当地的文化,而被吸收后又获得新的转世。例如,塔吉克社区内还有一项极为有趣的体育运动:“牦牛叼羊”。

▲ 男人们骑着牦牛争夺一只事先宰好的羊,得胜者可得到丰厚奖品。摄/吴穹,图/《地道风物·帕米尔之心》

“叼羊”游戏起源于中世纪,包括维吾尔族和哈萨克族在内的许多民族都有这个游戏传统。他们大多是骑马叼羊,而在帕米尔高山上,塔吉克人却骑着牦牛叼羊,也算是一种传统在环境的作用下呈现出的不同地域特色。

▲ 撒面粉迎接新年的塔吉克妇女。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克民俗文化中还有另一个重要元素:面粉。从节日、婚礼到新生儿的到来、乔迁新居都少不了面粉的身影。每年的3月21日是塔吉克人的肖公巴哈尔节,这是一年中最隆重的节日。每逢肖公巴哈尔,塔吉克人就要在自家屋顶宰杀一只羊,当羊血从屋顶沿着墙壁滴落,老人们就会举着装满面粉的盘子向墙壁撒上面粉。人们也会在家中墙壁上用面粉画些树、太阳之类的图案,以求来年平安顺遂。白色的面粉是顺遂的符号,面粉扫清污浊,面粉带来幸福。无面粉,不成节。

▲ 塔吉克男性用剪刀在墙壁上画出太阳的图案。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克人热爱亲吻,这是他们见面时的必行礼仪。男人之间,女人之间,男女之间,根据年龄、性别、身份分出不同的亲吻方式。从手背、手心、脸颊、额头到嘴唇,他们用这样亲密的形式表达对彼此的关切和问候。彷佛从古典文明时期走来一般,而塔吉克女性日常所戴的库勒塔帽外形也同古典时期王公贵族所佩戴的桂冠一般。

▲ 进行吻礼的塔吉克女性。摄/叶金,图/《地道风物·帕米尔之心》

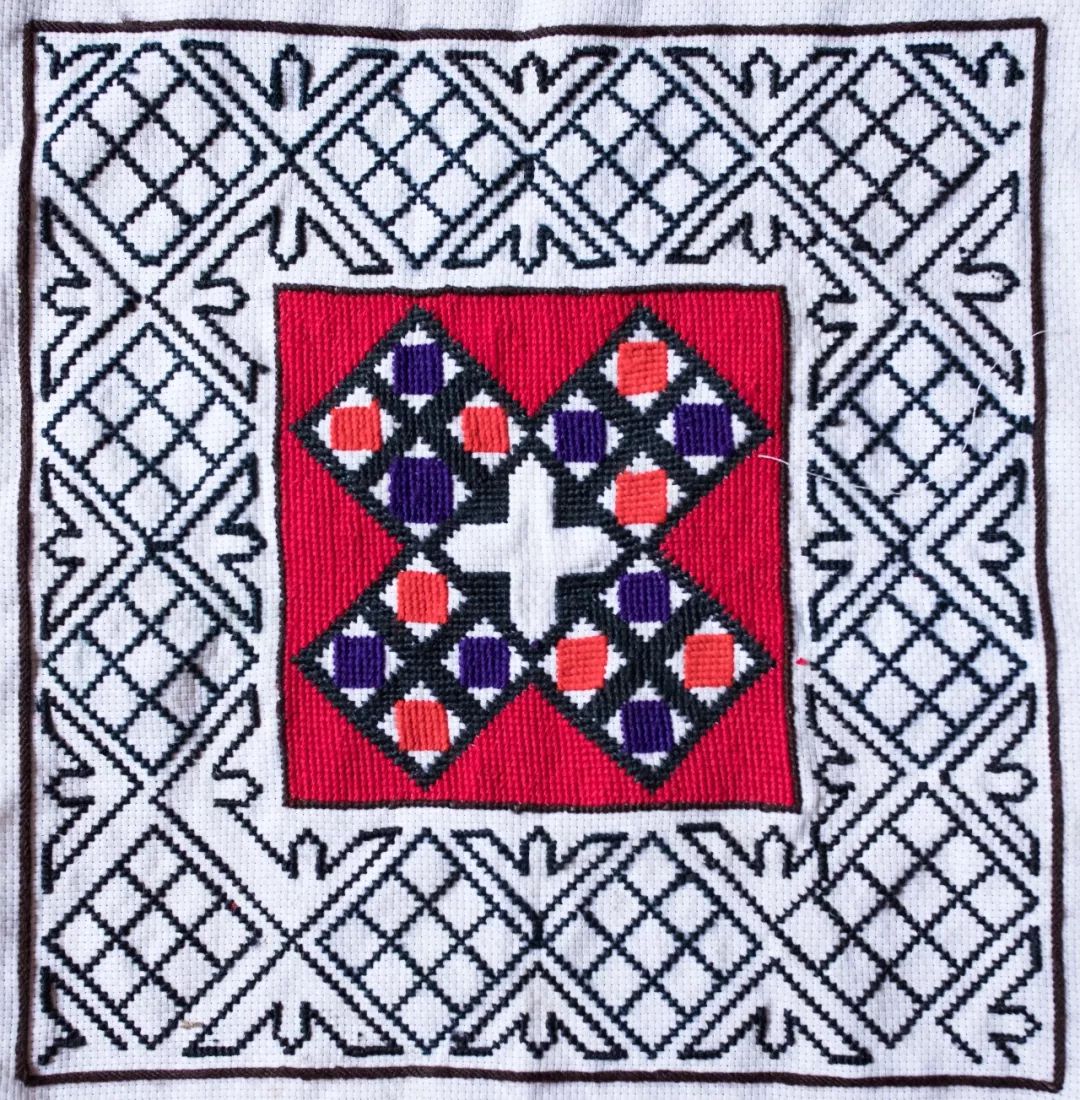

帕米尔灵魂的延续离不开女性的支撑,塔吉克女性心灵手巧,擅长刺绣,被称为塔绣的传统手工艺在塔什库尔干地区极为普遍。今年52岁的沙丽加尼瓦是新疆维吾尔自治区区级的塔绣技艺传承人,她从小跟随母亲学习刺绣。她的双手并不年轻,上面布满了纹路,但是极为柔和,轻巧,她用这双手绣出了数不清的作品,从嫁衣、荷包、被巾、胸襟、桌布到腰带、荷包,塔绣的身影随处可见。

在被问到那些图案背后的含义时,沙丽加尼瓦的回答是“只是因为好看”,在她的认知中,美被感知,又被创造,这个过程全凭直觉。而从旁观者的角度看,她的直觉无疑是正确而恰当的。

▲ 工作中的沙丽加尼瓦。摄/叶金,图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 工整美观的塔绣。摄/叶金,图/《地道风物·帕米尔之心》

谈到中国塔吉克,几乎每个人都会想到《冰山上的来客》和它的主题曲——《花儿为什么这样红》,这首在中国脍炙人口的歌曲改编自一首塔吉克传统民歌《古丽碧塔》,这可能就是大部分人对于塔吉克音乐的全部了解。然而实际上,只要到塔什库尔干听听当地民间艺人所演奏的音乐,一切被地理和历史所束缚的固定视角都会被打破。正如每个民族都有自己的音乐语言,中国塔吉克同样拥有丰富多元的音乐文化。

塔吉克人善用鹰笛,他们认同雄鹰,歌唱雄鹰,模仿雄鹰。塔吉克人对鹰的感情可以在他们的一首民谣中得到体现,这首民谣叫做《白鹰》,它的歌词是这样的:白鹰像疯驼将我责难,我愿永远将白鹰陪伴;如此世道不会长久,我愿永远将白鹰陪伴;天上的乌云终要消散,我愿永远将白鹰陪伴;阿嫂的笑脸总会被揭穿,我愿永远将白鹰陪伴。

▲ 手持鹰笛和手鼓的民间艺人,鹰笛用鹰翅骨制成,声音细而高,配合手鼓低沉的节奏,是众人舞蹈时的伴奏。摄/包迪,图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 塔吉克音乐人玉克萨克(左)弹奏历史悠久的民族乐器——巴朗孜阔木。他是塔吉克的雅尼,他的音乐陪伴了几代塔吉克人。直到今天,塔吉克年轻人都会听他那首著名的《鹰之翔》。摄/连姝凝,图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 婚礼上,塔吉克女子跳鹰舞。鹰舞是一种塔吉克人在生活中观察雪山雄鹰姿态后转化成的舞蹈。摄/宝迪 图/《地道风物·帕米尔之心》

▲ 弹奏吉他的塔吉克民间艺人。图/连姝凝《地道风物·帕米尔之心》

塔吉克年轻音乐人目前正在做更多的尝试,试图将民族音乐和其他的音乐形式结合,他们也并不排斥弹奏吉他,他们相信扎根土壤的音乐并不会因为一些新的改变而褪色。

就是这样,尽管吸收了许多从外部传入的文化和习俗,但那些最本质的东西始终不会改变一分一毫,这就是帕米尔的高原文化。它不是单调、重复和平庸的,而是一支多元的多声部复调。

在东部帕米尔高原众山中,最有名的是慕士塔格峰,意为“冰山之父”。和青藏高原那些遥远而令人充满敬畏的雪山不同,慕士塔格通体宽阔浑圆,山周围是开阔的平地,至今没有人在慕峰设置围栏。

只要踩下刹车,打开车门,你就可以径直从阿克陶县和塔县交汇处的公路走向它。山如其名,它是可以亲近的,是慈祥的。

▲ 慕士塔格峰。图/图虫·创意

2006年,青藏铁路开通,道路的开通和人潮的涌入对其产生的影响不可逆转。而未来,随着新藏铁路的开通,那个在比西藏更西,更深藏雪山深处的帕米尔,势必将迎来更多的机遇和转折。

很难判断现代化的脚步会对世居于此耕种游牧的塔吉克人和柯尔克孜人带来怎样的变化,但可以肯定,只要慕士塔格峰继续存在,帕米尔遥远却不孤绝的底色就还会保持很久。愿红色的烛火永不停息,继续照耀塔吉克人。

参考资料

《地道风物·帕米尔之心》《中亚史纲要》 加文·汉布里《瓦罕走廊的战略地位及唐前期与大食等在西域南道的角逐》李宗俊 感谢费大卫在本文撰写过程中给予的帮助

丝绸之路要冲

欧亚大陆腹地

文明中心的边缘

冰雪与火焰刻画的塔吉克族故土

在帕米尔

寻找苍茫野性与辽阔内心

《地道风物·帕米尔之心》

请复制此淘口令到手机淘宝购买

?gmjOYqn3bmL?

- END -

编辑丨苏小七封图摄影 | 小强先森文丨DL部分内容来源 | 《地道风物·帕米尔之心》

点击下方图片,跟随图书君去别处转转?