六位“广场舞大妈”是舞蹈剧场 《50/60——阿姨们的舞蹈剧场》 的主角。她们出生于上个世纪五十、六十年代,是一代人,一个群体。她们是集体中的个人。剧场灯光亮起,阿姨们不再伴着“小苹果”起舞。这是“群众”演员与“舞蹈剧场”的一次相遇——阿姨们在这里扮演自己,“舞蹈”她们的日常——她们的“在场”帮助创作者完成了这一命题,一段“舞的历史”也作为重要线索贯穿其中。这是80、90后创作者与其父母一代对话的结果。

从2016年起,王梦凡/陈丹路/谭硕欣三人和不同人群共同创作了作品《50/60——阿姨们的舞蹈剧场》以及孩子们的舞蹈剧场《神圣缝纫机》。王梦凡说,“舞蹈剧场”这个形式本身其实是发源于欧洲的,更确切地说是德国,而她试图去拓宽“舞蹈”这个概念,让观众思考”什么可以是舞蹈“。

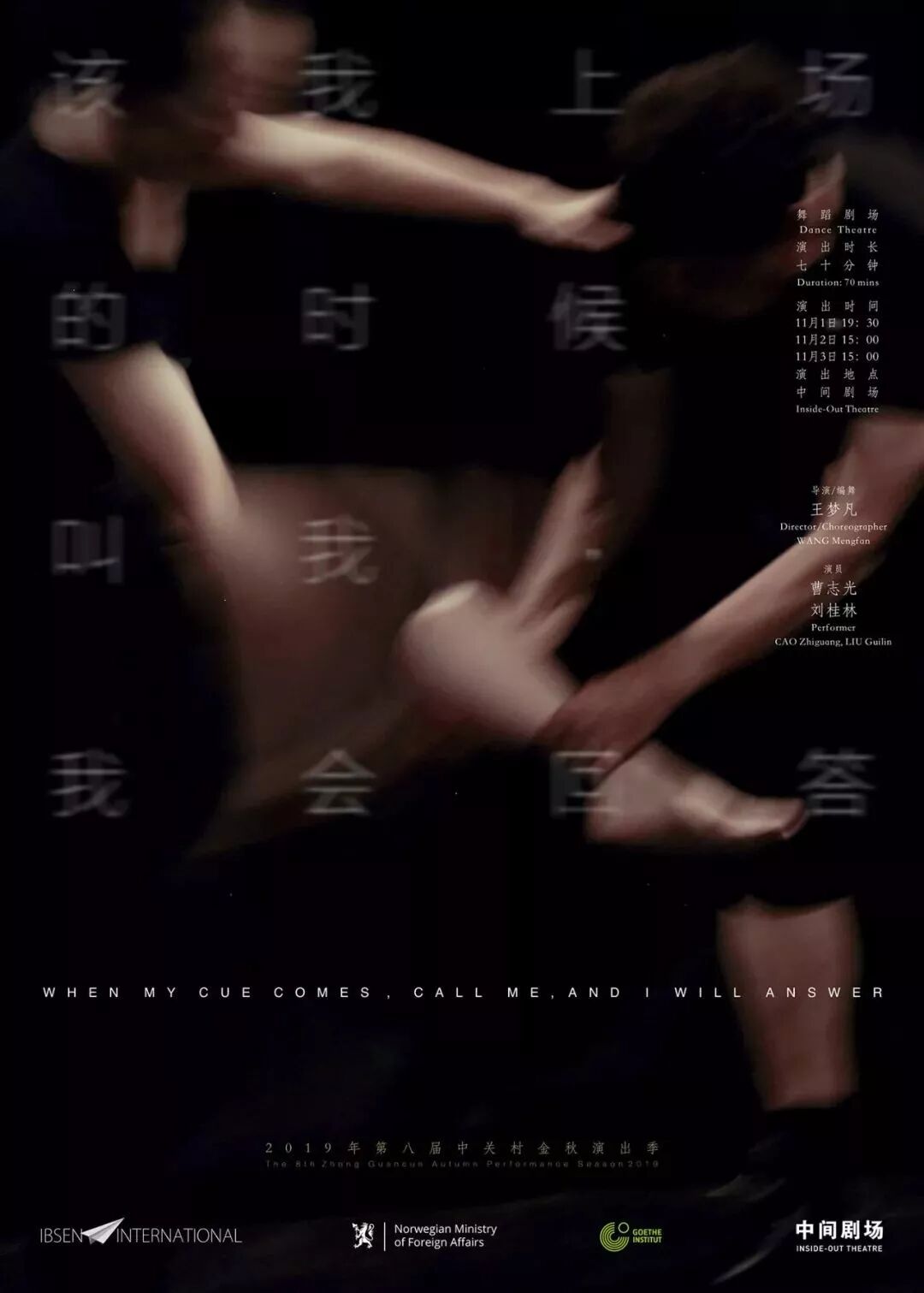

从今年4月开始,导演-编舞王梦凡及其团队的创作者们,与中央芭蕾舞团退役芭蕾舞者曹志光(81岁)、刘桂林(58岁)合作舞蹈剧场项目《该我上场的时候,叫我,我会回答》,并将在10月25日-11月3日登陆第七届乌镇戏剧节和北京·中间剧场。演出均不对号入座,观众就坐在舞台上近距离观看演出。

《神圣缝纫机》的创作始于对“朗读腔”的关注。朗读腔式的表演不仅存在于早读课、舞台演出,也存在于我们的整个现实生活。一些成年人创造了这样的表演,教给孩子;一些成年人想替自己和孩子拒绝它,就创作了《神圣缝纫机》。剧名《神圣缝纫机》一词来自贝克特对J.S.巴赫的音乐的戏谑描述。或许孩子也这样看待缝纫机、我们(成年人)以及这出剧。我们希望这是可发扬的一种看待世界的方式,并行庄严和荒诞这两种感觉。

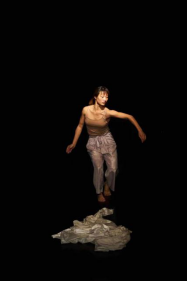

在此次作品中,81岁的曹志光和58岁的刘桂林两位中央芭蕾舞团退役舞者将和大家分享自己关于舞蹈的思考。在讲述中,他们各自找到了另一种舞蹈的可能性。下面我们可以从导演/编舞王梦凡和舞蹈戏剧构作中岛那奈子这里,更多的了解一下这个作品。

中岛那奈子:我认为,中国舞蹈身体的“现代”是由这两位退役舞者的衰老身体去描绘的。芭蕾被介绍进入中国,是为了实现中国舞蹈(Chinese Dance)的现代化。革命现代芭蕾舞剧(Revolutionary Modern Ballet)《白毛女》和《红色娘子军》等的出现,是服务于一种社会主义意识形态。当革命芭蕾的痕迹已经不再出现在这两位舞者身上的时候,回忆的鬼魂却以《吉赛尔》(Giselle)的形式出现在了舞台上,而它也是在文革期间被禁排的浪漫主义芭蕾作品。在他们开始舞蹈的时候,浪漫主义芭蕾的精神又回归到了那个被构建为中国现代舞蹈的身体上。

王梦凡创作笔记节选(写于2019年8月12日)

当被问道最喜欢的芭蕾编舞时,两位舞者都谈到了《吉赛尔》。他们学习《吉赛尔》的时候是以批判其内容为前提的,那是“资产阶级的,陈旧的”。但是这样形式的批判并不能掩盖这部作品本身给他们带来的力量。最吸引曹老师的部分是第一幕的结尾,吉赛尔从一个快乐的少女变成一个疯子,在乱舞中死去;刘老师关于吉赛尔的记忆,是第二幕鬼王的独舞。曹老师不能成为女舞者,而刘老师因为身高不能成为高大的鬼王,这是他们留在古典芭蕾剧目中的遗憾。关于我一开始想要找到更多联结的革命芭蕾《红色娘子军》,其中那些改良动作(上半身的戏曲姿势,举枪战斗的状态),并没有被提起。那与“真正的”芭蕾似乎有距离。

在我们的作品中,革命芭蕾只作为一个事实基础存在,并不直接出现在舞台上。“他们跳过那样的舞蹈”,或许只是舞者简历中的一句话。不强调,更引出他们对“另一种美”的渴望。为什么一定要是革命浪漫主义?对他们来说,《吉赛尔》里的浪漫更像一个“人”,关于生,爱和死亡。它让人亲近。而吉赛尔死前的疯癫,也接近投入艺术时的状态,让人痴迷和疯狂。在《吉赛尔》第二幕的结尾,她的灵魂在徘徊许久后最终离开了人世。而我们也终于可以看到,曾经生活在那个年代的人,可以不必与某些符号划等。

“革命的身体”并不与革命芭蕾舞剧相联,也不是生长于革命时期的身体,而是正在发生“变革”的身体。在这部作品中,真正的身体革命在于他们开始重新认识自己的身体,用当下的身体各自找到了另一种舞蹈的方式。我想要和他们一起找到。

135编辑器

作 品 简 介

两位中央芭蕾舞团的退役舞者是这个作品的主角,他们在舞台上分享自己关于舞蹈的思考。讲述中,他们各自找到了另一种舞蹈的可能性。这种舞蹈不同于他们所熟悉的芭蕾舞。

退役舞者不再具备完成标准芭蕾动作的能力,但芭蕾的训练以及作为个体所经历的新中国舞蹈史仍塑造着他们的身体。当两位舞者开始重新认识自己的身体,回忆与当下发生冲突。在这个过程中,他们篡改记忆,加入对过去的幻想,同时也试着锻造和接受新的身体。

两位年老的舞者放下芭蕾中不断寻找平衡的感觉,丢弃曾经相信的重心。从训练到演出,从登台到这幕戏完结,这个过程始终在进行着。

导 演 阐 述

“想要和退役芭蕾舞者一起工作的想法始于三年前。年老的芭蕾舞者已经不具备完成标准芭蕾动作的能力,但是这样的训练在身体中留下的痕迹可以转化为另一种动作质感和舞蹈的方式,这是我在身体层面想要探索的。

这种转化基于舞者对舞蹈本身的认知以及对自己身体的理解,所以在超过半年的排练时间里,我们始终都在讨论“舞蹈可以是什么”以及不断学习自己的身体。

演 员 简 介

曹志光,生于1938年,国家一级演员。1952年考入中央戏剧学院舞蹈班,师从昆曲表演艺术家韩世昌、白云生、侯永奎学习中国戏曲。1954年考入北京舞蹈学校芭蕾舞专业,由苏联舞蹈家古雪夫亲自教授。1959年进入中央芭蕾舞团。曾在《海侠》《无益谨慎》《巴黎圣母院》《红色娘子军》《沂蒙颂》等大型舞剧中担任主要角色。他编导的舞剧《幽魂梦》获羊城国际舞蹈节一等奖;与梁伦合作的《南越王》获文化部文华奖;双人舞《拾玉镯》在瓦尔那国际芭蕾舞比赛中获奖。

刘桂林,生于1961年,国家级演员。1973年考入北京舞蹈学校芭蕾舞专业,在学校芭蕾舞团参演《舞姬》《葛培莉娅》。1983年进入中央芭蕾舞团,曾在《天鹅湖》中饰演四小天鹅之一;在《唐吉诃德》《睡美人》《吉赛尔》《红色娘子军》《鱼美人》《祝福》等中外保留剧目中担任重要角色。1996年开始在文化部文化艺术人才中心任艺术指导,组织并参加了1997年香港回归庆祝演出活动。曾带领文化部中心艺术团在法国参加中国年活动演出。

主 创 简 介

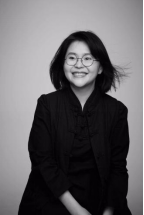

导演/编舞:王梦凡生于1990年,独立剧场导演、编舞。作品有《50/60——阿姨们的舞蹈剧场》及孩子们的舞蹈剧场《神圣缝纫机》,关注人的身体及其行动与我们生活社会的关系。曾受邀参加北京南锣鼓巷戏剧节、意大利博洛尼亚VIE戏剧节、北京国际青年戏剧节,并在上海国际舞蹈中心驻地创作。2018年以歌德学院奖学金获得者身份参加柏林戏剧节国际论坛;同年被德国舞蹈杂志“tanz”选为全球范围内最有潜力的编舞者之一。

文本:陈丹路编剧。中央戏剧学院戏剧文学系硕士。编剧/导演作品《错误的话》获首届乌镇戏剧 节最佳个人表现奖。《果酱中的宇宙》入台湾广艺基金会2015“搭台演艺”四部剧作甄选。《长餐桌》、《锡兵》获独立出品并巡演。改编喜剧《不来电》由中检嘉视剧团演出。《50/60——阿姨们的舞蹈剧场》中担任戏剧构作。《神圣缝纫机》中担任文本创作。新近与某游戏工作室合作创作短剧《我们的游戏》。

音乐设计:谭硕欣 独立音乐人,作曲,声音设计师。毕业于中国传媒大学录音艺术学院,获电子音乐制作学士学位。曾以“nara”为名活跃于国内外独立电子音乐场景。个人作品曾发表于比利时厂牌SUB ROSA的中国实验音乐合辑。2015年于大福唱片发表个人EP《枕头》。近几年作为多媒体装置与影像、戏剧配乐师活跃于幕后。

舞蹈戏剧构作:中岛那奈子表演和舞蹈是她教学和研究的主题。她是柏林自由大学瓦勒斯卡·格特2019/2020访问教授。她作为戏剧构作参与的作品包括:和艺术家luciana achugar合作的《丹空间项目·筋疲力尽的爱》(2006-07)纽约舞蹈和表演奖,与王景生的《打开朋克精神!舞蹈档案盒》。中岛那奈子被美国文学经理和戏剧构作界授予2017艾略特·海耶斯戏剧构作杰出成就特别奖。

服装、舞美、视觉设计:李星妮视觉艺术家。毕业于德国奥芬巴赫设计学院艺术专业,主修电影与摄影,辅修绘画及版画。2016年开始在大野一雄舞踏研究所进行舞踏学习, 期间拍摄舞踏短片《9mono》。2017年起为大野一雄舞踏研究所拍摄纪录片,同时负责为研究所舞者设计、制作演出服装。

灯光设计:徐愔 舞美设计、灯光设计,毕业于中央戏剧学院舞台美术系2001级舞台设计专业,2008年获得舞台灯光设计专业硕士学位。专注于戏剧的总体视觉呈现,作品受邀参加北京南锣鼓巷戏剧节、上海国际艺术节、风马牛戏剧节、北京国际演艺平台展演、北京现代舞周、北京舞蹈双周、利贺亚洲戏剧节等。

导演助理:胡程程 职业舞者,毕业于德国科隆音乐舞蹈学院当代舞蹈专业。2018年起于德国杜塞尔多夫Theater der Kl?nge (声音剧院) 担任舞者。同时在维尔茨堡Tanzraum Studio任教。曾参加法国蒙彼利埃舞蹈艺术节,科隆中日艺术节,柏林Tanz Biennale大学生艺术节 等。

该 我 上 场

的 时 候 ,

叫 我 ,

我 会 回 答

When My Cue Comes, Call Me, and I Will Answer

第七届乌镇戏剧节邀请单元作品

第八届中关村金秋演出季作品

11.1-3北京首演

演出地点:中间剧场

演出时间:11月1日 周五 19:3011月2日 周六 15:0011月3日 周日 15:00演出时长:70分钟 每场均有演后谈演出票价:200元 中间剧场会员享受85折优惠,本次演出不对号入座,观众就坐在舞台上近距离观看演出。

购票链接:

点击下方图片即可购票,放映当天中间剧场前厅取票入场。票类售出无法退换请慎重考虑。

导演/编舞 王梦凡

演员 曹志光 刘桂林

监制 丰翼 (意大利)

制作人 张萃

文本 陈丹路

作曲/声音设计 谭硕欣

舞蹈戏剧构作 中岛那奈子(日本)

舞台/服装设计 李星妮

灯光设计 徐愔

编舞助理 胡程程

视觉设计 LiiDesign

摄影 吴士、大壮

支持方 易卜生国际

场地支持 北京德国文化中心·歌德学院(中国) 中间剧场