“科研圈日报”主要关注科研圈与研究者个体、科研圈与更广阔的社会环境之间的重要互动。点击 这里 可以查看往期内容。

· 学术荣誉

屠呦呦获联合国教科文组织国际生命科学研究奖

联合国教科文组织 10 月 22 日公布了 2019 年度联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖获奖名单,共 3 人获奖,其中包括来自中国的屠呦呦。

该奖项旨在奖励提高人类生活质量的杰出生命科学研究,研究主体可以是个人或机构。今年是该奖项的第五届。

联合国教科文组织在公告中说,中国中医科学院教授、2015 年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦因其在寄生虫疾病方面的研究获奖。她发现的全新抗疟疾药物青蒿素在 20 世纪 80 年代治愈了很多中国病人。世界卫生组织推荐将基于青蒿素的复合疗法作为一线抗疟治疗方案,拯救了数百万人的生命,使非洲疟疾致死率下降 66%,5 岁以下儿童患疟疾死亡率下降 71%。

公告说,来自美国的凯托·洛朗森教授由于在生物材料再生工程的临床应用、干细胞科学等方面的创新工作获奖。另一名获奖者是来自爱尔兰的凯文·麦圭根教授,他研发的太阳能消毒技术帮助非洲和亚洲等地的人们获得了干净饮用水。

颁奖仪式将于 2020 年 2 月在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟总部举行。(澎湃新闻/新华社)

· 量子计算

Google 团队在 Nature 发表论文:演示量子霸权

《自然》10 月 23 日发表的一篇论文演示了量子霸权——一台可编程量子计算机超越了最快的经典超级计算机。该量子系统只用了约 200 秒就完成了经典计算机大约需要1万年才能完成的任务。

量子计算的一个目标是以指数级倍数超过传统经典计算机的速度执行特定计算任务。实现这一目标需要克服许多挑战,比如在产生较大计算空间的同时保证计算错误率低,以及设计一种经典计算机难以处理,但量子计算机可以轻松完成的基准测试。

谷歌 AI 量子和加州大学圣塔芭芭拉分校的 John Martinis 和同事描述了实现量子霸权所取得的技术进展。他们研制了一台由 54 个量子比特组成的处理器,该处理器利用量子叠加和量子纠缠实现的计算空间与经典比特所能达到的相比,实现了指数级的增加。由于有1个量子比特无法有效工作,处理器实际只用了 53 个量子比特。

研究团队开发的纠错流程可以保证较高的运算保真度 (高达 99.99%)。为了测试该系统,团队设计了一项对量子电路产生的随机数字进行采样的任务。对于经典计算机来说,这一任务的难度会随量子电路中量子比特数的增加而增加。最后,量子处理器在200 秒左右的时间内从量子电路中采集了 100 万个样本,而一台尖端超级计算机大约需要 1 万年的时间才能完成这一任务。(Springer Nature)

· 植物转录组

Nature 发布目前最完备的植物系统发生树

从左到右依次为:一种绿藻(Lacunastrum gracillimum),裸子植物显轴买麻藤(Gnetum gnemon)的雄蕊,樱桃李( Prunus domestica)的花。图片来源:Michael Melkonian and Walter S. Judd

千种植物转录物组计划(One Thousand Plant Transcriptomes Initiative,1KP)近日公布了超过 1100 种植物的基因测序信息。该计划历时 9 年,由 200 位科学家组成的国际研究团队完成。这是目前最完善的植物系统发生学数据库,收录了绿藻、苔藓、蕨类植物、针叶树、开花植物等植物的谱系信息,覆盖超过 10 亿年的演化历程。研究论文发表在 10 月 23 日的《自然》杂志上。(University of Alberta)

· 城市发展

城市间合作促进京津冀城市群协同发展

中国科学院地理科学与资源研究所方创琳团队最近的一项研究,定量地揭示了京津冀城市群联合发展的可持续升级能力,论文发表在 Science China Earth Sciences (《中国科学-地球科学》)上。

研究发现,当城市群中的某个城市无法依靠自身能力增强可持续发展能力时,通过城市之间的合作,能够增加它们各自的可持续发展能力。研究者使用数据验证了,京津冀城市群 2000~2015 年的可持续升级能力基本符合上述规律。

在 2000 年前,北京作为城市群核心,与廊坊和保定的可持续升级能力不断提高;北京 2000 年与唐山、2009 年与沧州、2012 年与张家口和石家庄、2014年和承德共同发展。而到 2015 年,邯郸、秦皇岛、衡水和邢台四城因为距离较远,对北京的可持续升级能力都没有实质性贡献。

该研究结果可以为京津冀城市群的协调发展决策提供定量依据,并为全国其他城市群可持续发展中的城市数量的计算提供理论指导和算法。(中国科学出版社)

· 臭氧空洞

罕见:今年南极臭氧层空洞面积为历年最小

图片来源:NOAA 总部

根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)和美国国家航空航天局(NASA)的最新报道,今年9~10 月份南极平流层较高的温度极大地限制了臭氧的损失,因此在此期间观测到的臭氧层空洞面积达到了自 1982 年以来的最小值。

科学家们使用 NASA 的 Aura 卫星和 NASA-NOAA Suomi 国家极地轨道合作卫星测量了臭氧层空洞的大小,并通过 Aura 卫星的微波探测器估计了能够破坏臭氧层的氯含量。

截至 10 月 16 日,南极上空的臭氧层空洞仍然保持着较小的面积和稳定状态,并会在接下来六周的时间里逐渐合拢。科学家预测,由于大气中消耗臭氧层的化学物质在持续减少,臭氧层空洞将会在 2070 年缩减至 1980 年时的水平。(NOAA)

· 讣闻

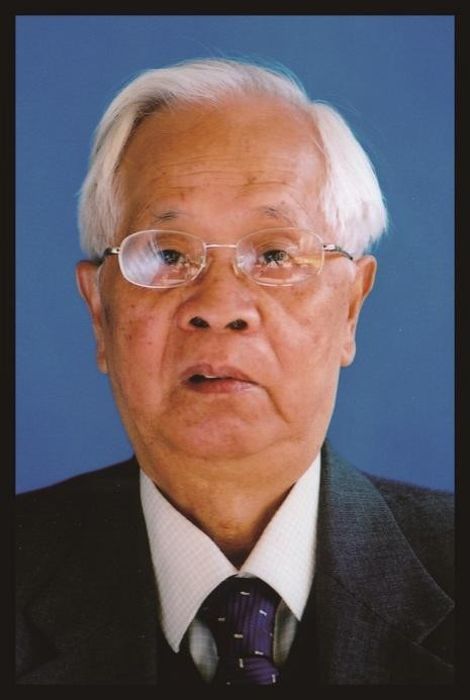

著名固体地球物理学家曾融生院士逝世

曾融生院士

我国著名固体地球物理学家、中国科学院院士、国务院学位委员会第二、三届学科评议组成员,第二、三届国家自然科学奖励委员会委员,原中国地球物理学会副理事长、中国地震学会理事,中国地震局地球物理研究所研究员曾融生于 2019 年 10 月 22 日在北京逝世,享年95岁。

曾融生 1924 年 8 月 16日出生,1946 年毕业于厦门大学数理系,毕业后留校任教,1947年 9 月受聘于北平研究院物理研究所,先后在中国科学院地球物理研究所、昆明地球物理研究所、国家地震局地球物理研究所(现更名为中国地震局地球物理研究所)工作。

曾融生是中国地壳深部构造研究工作的开创者,他在我国深地震测深、深地震反射探测、宽频带流动地震观测等方面开展了开创性的工作,在深部构造与动力学、青藏高原隆升机制、地震构造与发震机理等领域取得了卓越成就。他 1984 年所著的地球物理学经典著作《固体地球物理学导论》,是我国第一部完整、系统论述固体地球物理理论和应用的重要论著,对地球物理科学研究和教学起了重要作用。(中国地震局地球物理研究所)

--END--

阅读更多