文 | 安定君 · 编辑 | 抹茶喵

文章共计:3426 字 预计阅读需要 7 分钟

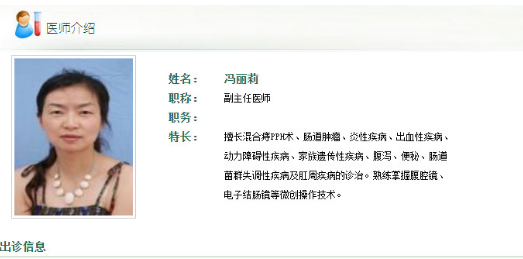

10月22日上午,甘肃省人民医院肛肠科一位42岁的女医生被患者持刀刺死。

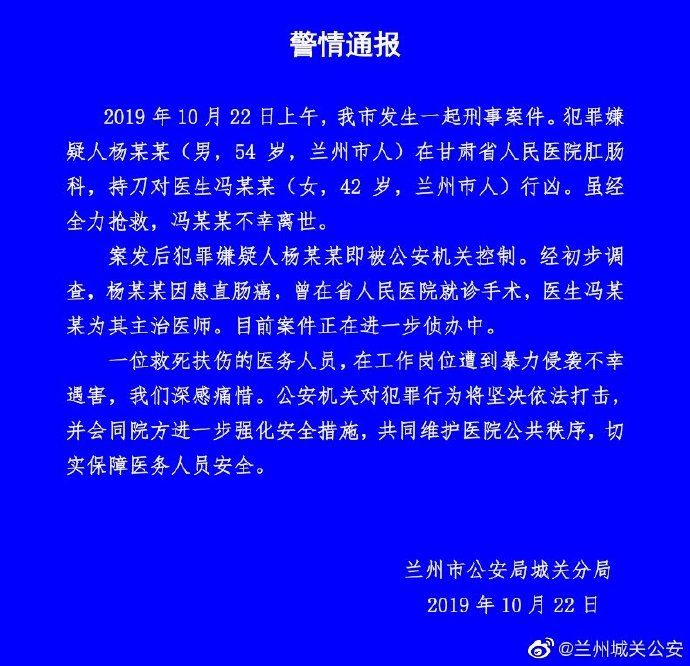

根据甘肃省兰州市公安局城关公安分局发布的“警情通报”:犯罪嫌疑人杨某某(男,54岁,兰州市人)因患直肠癌,曾在甘肃省人民医院就诊手术,被刺的医生冯某某是其主治医师。22日上午,杨某某持刀在医院肛肠科对冯某某行凶,虽经全力抢救,冯某某不幸离世。

案发后,犯罪嫌疑人杨某某被公安机关控制,目前案件正在进一步侦办中。

该通报称,案发后,犯罪嫌疑人杨某某即被公安机关控制。经初步调查,杨某某因患直肠癌,曾在省人民医院就诊手术,医生冯某某为其主治医师。目前案件正在进一步侦办中。

上述通报同时表示,“一位救死扶伤的医务人员,在工作岗位遭到暴力侵袭不幸遇害,我们深感痛惜。公安机关对犯罪行为将坚决依法打击,并会同院方进一步强化安全措施,共同维护医院公共秩序,切实保障医务人员安全。”

来源 | 扬子晚报、兰州城关公安微博、医学界等

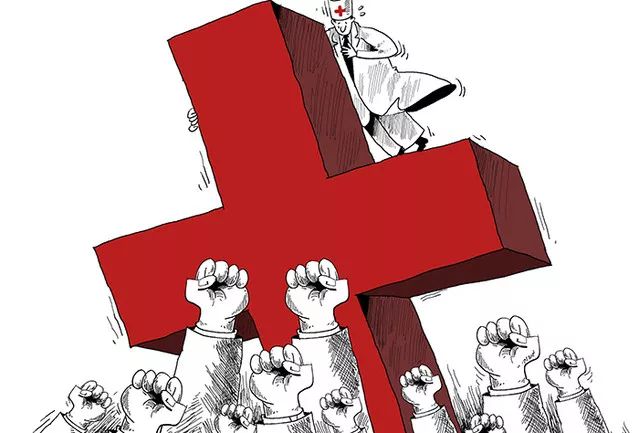

近些年来,全国各地暴力伤医事件时有发生,已成为社会高度关注的热点。本应是救死扶伤的医生,却要在弥漫着暴戾之气的氛围中担惊受怕地工作,这不仅伤害了医务人员的感情,也令社会各界深深忧虑。

2018年3月14日,安徽省泾县医院赵新兵医生被歹徒捅死在工作岗位上;

2017年9月16日,湖南省东安县微创医院医生蒋绍模被捅伤致死;

2016年7月21日,河北省衡水市第四人民医院刘广跃医生在诊室内被砍身亡;

2016年5月18日,湖南省邵东县人民医院王俊医生在接诊过程中被殴打致死;

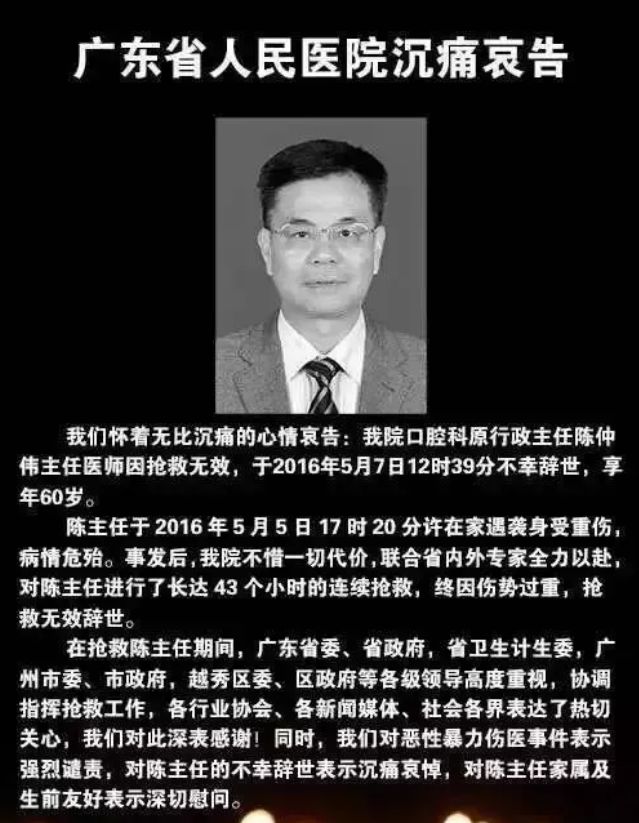

2016年5月5日,广东省人民医院陈仲伟医生被砍30多刀身亡,行凶嫌疑人为刘某坠楼身亡;

2015年9月8日,江苏省徐州市胡今升医生被当场刺死;

2013年10月25日,浙江省温岭市第一人民医院3名医生在门诊为病人看病时被一名男子捅伤,其中王云杰医生因抢救无效死亡;

中国医院协会的一项调查表明,我国每所医院平均每年发生暴力伤医事件高达27次。医务人员躯体受到攻击、造成明显伤害的事件逐年增加。在百度输入“暴力伤医”关键词,显示有97.5万条搜索结果。

惨案背后心理原因

医者仁心,医生向来是一个受人尊敬的神圣职业。无论是在医院的手术室,还是在灾区,哪里最危险、哪里群众最需要,他们就奔赴到哪里。他们是生命的保护神,理应受到最高的礼遇,但却在近些年饱受伤害。暴力伤医,为何屡见不鲜?太原市安定心理援助志愿服务中心国家二级心理咨询师闻莉老师从社会心理学角度给我们带来了解答:

不当归因导致认知偏差

由于医患双方专业背景不同、知识储备存在差异以及各方利益焦点不一致,当处理一个同样的、存在一定争议的诊疗结果时,会在医患间出现认知的偏差。

当出现医疗风险时,基于专业身份与角色意识出发,医生的首先将从诊断标准、疾病的复杂程度与演化进程、医疗技术水平以及医疗设备可及性等专业角度考虑,将其归因为诊疗过程中不可控的或正常的不良反应等,采取的行为方式为积极地进行抢救治疗并与患者及家属耐心地解释该风险出现的原因或下一步的救治方案。

这种归因的偏差首先会导致患者不信任医生,随后往往会使患者产生愤怒甚至是过激的情绪,造成医患双方互不理解,由此而产生各种医患纠纷和暴力伤医事件。

不合理期望诱发心理挫折感

根据挫折攻击理论“攻击性行为的发生总是以挫折的存在作为基础条件”,挫折的这种作用可以在我国尖锐的医患关系中充分体现出来。患者通常会一贯认为:“在医疗技术高度发达的今天,没有任何疾病是医方不能治愈的。”患者及家属大多数抱有过高或不切实际的心理期望。

然而,人类对疾病认识、医疗技术和诊疗能力却显得渺小而又极其有限。一旦最终的诊疗结果与家属心中期望差距较大时,此时,患者及家属将会经历较大的心理挫折感,即使医护人员全力救治,他们仍会将这些“挫折”的原因归咎于医方不负责任。这种挫折感的刺激容易引发患者对医务人员的言语辱骂甚至是身体暴力行为,而此过程中患者的病痛以及负性情绪便会加重其心理挫折感。

相对剥夺感催生的愤懑情绪

相对剥夺感是指当人们把自己的处境与某种标准或某种参照物相比,相比过程中发现自己处于相对劣势时而产生的被剥夺的心理感受,它会直接影响个人和群体的不良态度和行为,其中不良态度包括愤怒、不满或憎恨等负面情绪,而不良行为则包括暴力等消极的反社会行为"。

由于信息的不对称,医生掌控绝对的话语权,患者只能被动地接受医生开具诊断建议以及经历繁琐的检查过程,当医务人员对患者及家属诊疗的时间过短或缺乏主动热情时,患者及家属会有一种“医生唯利是图”和“对自己敷衍了事、不负责任”的认知错觉,这与患者心中所期待的“仁医”形象大相径庭,因而容易产生不满与愤怒的情绪进而导致激进的暴力行为。

此外,当患者及家属支付完高额的医疗费用却遇到难以承受的医疗结果时,通常因经济、心理被严重剥夺而产生绝望的情绪,更容易演化为暴力倾向,为暴力伤医事件的发生埋下祸根。

社会学习下不良体验传播

医院暴力具有非常典型的社会学习特征,攻击行为不会与生俱来,而是通过后天的学习获得。因此,患者发起的暴力伤医事件可以被其他患者效仿,进而诱发演化出更多的医院暴力发生。

医院暴力还具有情绪传播特征,如果当患者及家属觉得医生的“态度冷摸”或“推卸责任”时,他们会排斥医务人员,当其不安与焦虑情绪破放大至一定量时,其排斥便容易演化为暴力行为。

应 对 策 略

针对愈演愈烈的暴力伤医事件,我们又该如何应对呢?闻莉老师表示:

积极疏导患者负面情绪

医护人员与患者进行深度沟通,积极对他们进行心理劝慰,帮助其疏泄由相对剥夺感而衍生的压抑与“怨恨医生”的情绪,以降低他们由此产生的暴力倾向。医务人员应充分了解患者以及家属的需求,积极解答他们的疑惑。

快速识别出患者及家属的负面情绪并和他们进行及时沟通,助其有效的宣泄和疏导患者负面情绪,减少误解。

医务人员正面激励患者,帮助患者走出心理困境提升其复原力以消解他们由愤怒而产生的暴力倾向,引导患者及家属建立合理的诊疗期望,帮助患者及家属正确认识医疗技术在复杂病症面前的局限性以及诊治过程中可能出现的风险以提高其心理承受力。

强化媒体职业道德监管

网络舆论领袖不能一味只顾自己利益,片面追求阅读量而对真相添油加醋,要让公众能够客观地对待医患纠纷和医患关系,理性地辨别信息的真假和来龙去脉,自觉抵制不良和不实的消极舆论,以消除公众对暴力伤医行为的不良习惯。

医疗机构及卫生行政部门也要建立网络谣言预警机制。第一时间澄清不实报道,及时遏制仇医等其他不良情绪的蔓延,以减少暴力伤医的助燃剂,恢复并营造和谐的社会行医就医氛围。

开展医护员工安全培训

新老员工都应接受职场暴力防治培训。职场暴力防治培训方案应当涵盖对员工安全意识、汇报能力、威胁评估能力、应对计划、沟通策略等诸多方面的培训。所有员工都应该参加针对各自工作环境潜在暴力的培训。

特 别 注 意

暴力事件的伤害不仅仅是对当事医生身体上的,还包括对医务人员心理上的创伤,通常可以分为间接心理创伤和直接心理创伤。间接心理创伤是指没有直接经历创伤事件,但是感受过对创伤的描述而产生的心理反应。例如,医生和护士通过他人转述或媒体报道得知同行被砍伤的悲惨故事,虽然他们没有直接经历那些事情,但是也会产生强烈的负面情绪,如恐惧、焦虑等。直接心理创伤是指自己亲身经历的生命威胁、暴力伤害,其中包括受到躯体暴力造成的心理创伤,也包括受到辱骂而造成的心理创伤。

面对这种情况,应该及时的给医护人员由专业的心理机构进行疏导,做到恰当应对,才能最大限度地减少心理创伤。(拨打健康热线:0351—7565333进行咨询)

更多热点剖析,请关注“心灵围炉”微信公众号!

*文章图片摘选自网络,如有雷同侵权,请联系作者删除!

安定君:

接连发生的杀医伤医事件令人心痛,但要想实现“医疗暴力零容忍”,并非配上足够的保卫就可以了。扭转患者认识,缓解患者困顿,才是根本的解决办法。