草原风卷云舒,江河奔涌如常,游牧社会的藏北在不同历史时期见证了不同人群的起落兴衰,当象雄、苏毗、吐蕃先后走进历史长河,这片草原又迎来新的主人。霍尔王、霍尔三十九族、哈拉乌苏、腾格里诺尔、索、达木,这些被认为具有浓厚蒙古色彩的王、族群、地名以及所承载的故事开始为藏北草原增加新的厚度。曾经不把长城当墙,也不以高原为险,在雪域到处驰骋的蒙古人,当铁骑的印记在草原中消散,他们的后代或者他们的故事也融入了当地,成了草原藏族的一部分。

历史上,北部草原是蒙古人入藏的重要基地,蒙古势力的进踞、征战、驻留以及关于蒙古黄金家族血脉的追溯,既改写了草原的历史,也最终融入藏北草原,成为草原的一部分。其中名号最为响亮的就是“霍尔王”。

祖源叙说

翻开不著撰人的《西藏志》,近西藏之三十九族中直接冠以“霍尔”之名者有九,其他各族或为那雪、琼布、嫩查,或为其他。总之清文献记载的“三十九族”作为一个整体的社会组织也被称为“霍尔三十九族”,藏北已故文史专家扎瓦在《西藏噶厦政府统治下的霍尔措三十九部族》中言其地域范围“东以类乌齐县、昌都县为界,南与洛隆、边坝、拉日三县交界,西部至那曲县、安多县境,北与青海省的玉树藏族自治州杂多县、囊谦县接壤”。

蒙元入藏之前,这一地区的本地力量主要是琼布家族。琼布王的统治后来被霍尔王取代,而霍尔王的始祖,据说是14世纪初到达此地的蒙古王子。《霍尔三十九族简史》中说:元朝第九个皇帝图帖睦尔之弟古润乌伦台吉在带领六名蒙古骑兵去后藏萨迦寺的途中,穿越荒无人烟的藏北旷野时迷了路,最后来到了一个叫做索那拉库的山沟。在那里,他们遇见了几位猎人,便相伴沿河下行,直到索格玛尔地方。由于他们箭法高超,骑术精湛,骁勇无比,遂被当地人奉为首领。从第一代霍尔王古润乌伦台吉到1916年噶厦地方政府在该地区设立霍尔基,致使“霍尔王”系统瓦解,霍尔王共传二十一代。

霍尔三十九族的历史,习惯上划分为蒙人统治时期、汉人统治时期、藏人统治时期三大阶段。从第一代霍尔王到第十一代霍尔王次本南杰,隶属于青海蒙古王,故称“蒙属时期”,这就是《卫藏通志》所谓“昔为青海、蒙古奴隶”;从第十二代霍尔王赤加吉钦到二十一代霍尔王次旺丹增,该地区为驻藏大臣直接管辖,并委任霍尔王为总百户进行自主管理,故称“汉属时期”,因此该部落在清朝文献中又被称为“嘉德三十九族”;自1912年清朝大臣和清军被逐起,霍尔三十九族纳入西藏噶厦政府,1916年噶厦政府设立霍尔基进行直接管理,霍尔王的传袭制度被废止,这一时期叫作“藏属时期”。

霍尔三十九族是以联盟的形式逐步统一后的部族概念,这片霍尔王的辖域是苏毗消散于历史记载之后,该地域出现的又一王权统治的政治实体,尽管该王不是受封之王而是一方土王。虽然琼布王也有过短暂的兴起,但其影响力远不及霍尔王,霍尔人保有自己的王权谱系,在前后五百多年、东西十二个马站的历史时空里独享成吉思汗黄金家族后裔的尊崇。

相对于内部叙述的脉络清晰,外部对霍尔三十九族祖源族源的认识一片混沌。陈渠珍在《艽野尘梦》中臆测“三十九族,纵横千余里,人口数十万,相传为年羹尧征西藏时遗留三十九人之苗裔。但以时间计之,人口生殖,决不如是之繁。意者,唐时吐蕃极盛,文成、金城两公主,先后下嫁,其汉人遗下之种族欤?”,对这种道听途说的看法和自我揣度,藏学家任乃强直斥其为“小说家言”。

臆测者虽不足为信,然考证者亦莫衷一是,正如前文所述及的族群来源有吐谷浑说、胡人说以及青海和硕部管辖说等。不管是王名延及族名、地名,还是族名、地名延及王名,总之是王族和族群的来源统于蒙古而为一,并且其头领的祖先为蒙古皇室血统。

王子徙边

不因血统纯正而登基于皇位、行走于庙堂或分封于采邑,总有堂堂皇子在最高的权力漩涡中沦为阶下囚、走上断头台抑或排挤出走,高贵的身份于政治争斗中沦为枷锁,注定的出身成为皇权机器的木偶,能摆脱宿命的牵扯而在皇权旋风不至的乡野开辟一片天地,不啻是最好的归宿。

然而用文人心思关照失意王子走边关获得的理解终究是号不了宏大历史叙事的脉,倒是王明珂所归纳的“英雄徙边记:边疆史的模式化情节”——一个英雄自华夏之域远走边陲而成为此地域人群的开化者与英雄祖先,提供了这种历史叙述的理解范式。与殷王子箕子在朝鲜称王、周王子太伯奔吴立国、楚将“庄豪”成为滇王这些汉地正史的情景化叙事不同的是,霍尔王的文字记述是一种本土藏文书写或民间叙述。

藏北学者嘎玛贡加给我介绍了一本在巴青发现的历史古籍《霍尔王简史阳光精粹》——大约成书于18世纪末,由十三代霍尔王拉卡丹杰之子朗卡杰布写给其子,旨在让下一代了解先辈的历史。此古籍是关于霍尔王的最早记述,书中言及古润乌伦台吉偕六名蒙古骑兵去后藏萨迦寺途中穿越旷野时迷了路,才来到巴青这个地方娶妻安家落户。对去萨迦迷路一说,嘎玛贡加直言“这个迷路,那肯定是按照故事来讲的”。

的确,在蒙古将领多达那波率军首次入藏20后,雪域高原已纳入蒙元王朝之下,并建立起完备的驿站管理,其中就有索克、夏克联系着王朝与边域。而且为了加强驿站管理,忽必烈时期,桑哥丞相还专门进行了重大改革,把以前由卫藏各万户驻站制度改为蒙军驻牧管理。既然经过索进入藏北直至萨迦的驿站已经比较完备,那七名蒙古骑士迷路还迷在了索驿站附近就不太让人信服了。

迷路还是其一,更解释不通的正如西藏日报记者晓勇(出生于巴青)在《霍尔三十九族部落之竹居部落人文与宗教信仰》的硕士论文里质疑的:既然遇到了当地人又为何不继续赶路去萨迦?

去萨迦迷路一说在讲述王子误入草原称王传奇的同时也留下了太多的逻辑漏洞。显然本土故事叙述者也注意到了这个问题。《那曲巴青政协文史资料》中第一章《霍尔卓雪近六百户历史简介集》中言:萨梯那布(霍尔王家族守护神)对古润乌伦台吉说,你从这里往藏区萨迦方向前行,到达一个叫索那热库的平地,在那里有一个像土地神的心肝宝贝一样的部落民众,你会在那里汲取到一切能量中最精华部分。古润乌伦台吉就这样得到了萨梯那布的授记,来到索县巴青一带。

这个版本里,与迷路误入相反,第一代霍尔王的到来变得具有很强的目的性。晓勇在研究中感慨“让七骑士到藏北一带并非偶然的推断有了些许的依据”。

偶然说与必然说,不同的版本哪一个是真实的?“族谱”“方志”“古籍”“文史资料”这类文本让我们觉得这些历史记载颇为可靠,事实上提供的信息更加不可确定。不断流变累积丰富的记述就这样为辨析、考证、引用、推理等信息的加工包装再生产提供着方便。

让传说的归传说、让事实的归事实,还真做不了历史的分拣员,就索性把这个历史一股脑装进“盲盒”投递,待打开发现些许惊奇吧。

何以称王

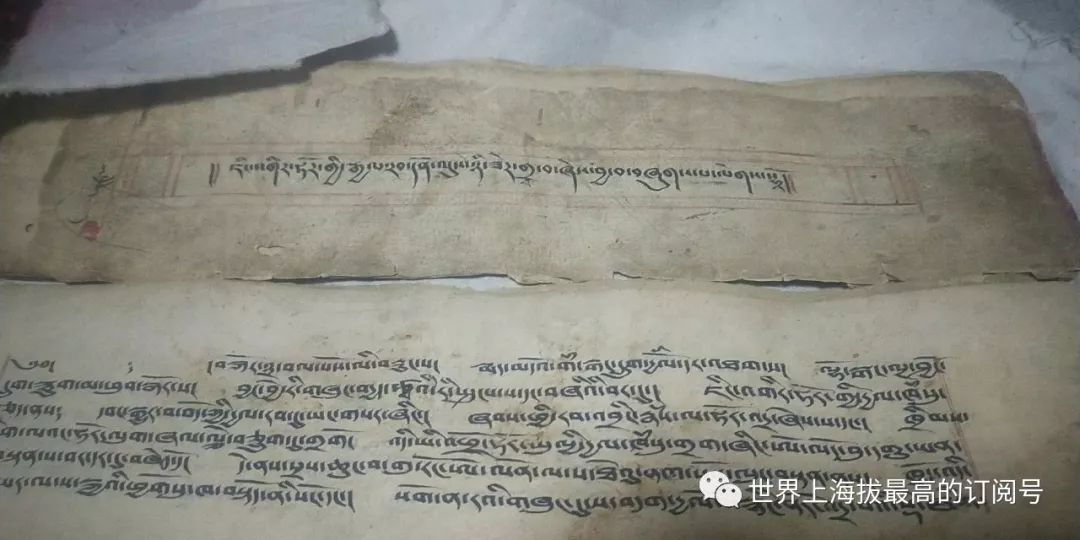

王权神话传说在西藏历史叙述中几乎不可或缺,不仅记录在横条的藏纸古籍里,也凿刻在竖长的石碑上,就如大昭寺前的唐蕃会盟碑里隐藏着“天神而为人主”,在少为读知中延续着不朽。

卡尔梅·桑丹坚参的《五史册披露的第一位藏王出身的神话》一文中说:“这种国王天降的出身神话的说法,包含着诸多本土文化的基础成份。它首先转达了国王有着神圣性质的观念,由此构成了君权和王室权威的观念。这是西藏王室世系的基础。西藏王室血统的后裔借此可以通过重新演示神话的宗教仪式宣称其作为统治者的合法性。它宣告了一种新的天地和新的秩序已从十二邦国君权的无序中产生。”

天神之子的神圣性质是西藏王室世系的基础,显然并不是王权的全部,卡尔梅·桑丹坚参只是肯定了其中的一点。了解藏地王权各类神话传说面貌的话,王之所以为王一般要拥有神圣来源、高贵血统、英雄事迹、王号封授、象征信物、标志建筑、神山护佑、妃臣将相这些基本的元素,尽管一个故事里很难将这些一下呈现,但对同一主题前前后后、不同类型的表达总会让一些缺少的元素增添进来,从而让王权先祖的事迹变得完整而可信。

霍尔王藏语称为“霍尔杰布”,据说来自皇室但王号的得来非源于对皇子的分封。本土文史记述霍尔王在蒙属时期享有“台吉”爵号,并有蝎状纹饰的印信、诏书和官文等,而清代的档案等文献多记载为“霍尔总百户”“霍尔百户总管”,这些记载让霍尔王在该地域的权威不容置疑,同时也折射出霍尔王的地位和身份似乎有着天然的来源。

如果把王权属性做一个分类,神圣性、血统性属于自然属性,代表着先天的获得;英雄性、认可性是一种实践的属性,通过非凡的事迹获得社会声望和认可;神山、将相、妃子这些属于社会属性,代表着王权的关系网络;象征信物、标志建筑等属于外在属性,是威权的符号和标志。而这些,在霍尔王祖源传说故事里面都有具备。

天神之子的神圣性质出现在藏才·格西雍仲祖普的《鲁普寺简志》一书中。“他的祖源可以追溯很远,在很久以前,天神恰杰雅拉德珠和穆加色卡玛结合生下了图嘎九子。其中最小的儿子名叫古册(或图嘎拉查),他从神界来到人间,娶聂萨别甲楚姆为妻,生下了杰布特格。杰布特格娶加冲冲噶姆为妻,生下了统治汉蒙藏的元朝第九代皇帝图帖睦尔的弟弟古润乌伦台吉。”

元朝皇室后裔的说法已经有所熟悉,这里把祖源进一步纳入到既有苯教神话体系,使蒙元时期才开启的历史延展到了世界开创的神话时代。第一代霍尔王接入神圣谱系,在“天神而为人主”的老生常谈中也获得了这种结构化叙事的连续感、秩序感、亲切感,而这对于信仰苯教的霍尔王家族和盛行苯教的巴青民众来说再自然不过了。

如果说天神之裔代表了一种十分久远的“神圣”,那么成吉思汗黄金家族的高贵血统就代表了现实的“非凡”。不过“元朝第九个皇帝图帖睦尔之弟古润乌伦台吉”这一详细确实般的记载,目前还没有找到元史文献的印证。

图帖睦尔即元文宗(也称扎牙笃汗,29岁去世),其父为元武宗皇帝海山(也称曲律汗,1308-1311在位,31岁去世),其兄为元明宗。像《元史·宗氏世系表》《蒙古源流》《蒙古黄金史》《恒河之流》都只记载了元武宗皇帝海山先后继承大位的两个儿子:明宗皇帝和文宗皇帝,至于是否还有其他儿子并没有提供多余的信息。是史书失载还是记忆有误?文宗图帖睦尔有三子,《元史·宗氏世系表》言“长皇太子喇特纳达喇早薨无后,次二雅克特古斯太子、次三太平訥太子俱早陨,无后”,因此古润乌伦台吉从蒙古把兄弟图帖睦尔的二儿子乌尤加勒接来继承霍尔王的说法也成了无根之萍。当然这些都不足以断言所述为虚,姑且看成是一个悬案。

这里需要关注的问题是:既然一父二子都是皇帝,为何偏说古润乌伦台吉是文宗的弟弟,而不说是武宗的儿子或明宗的弟弟呢?其中折射第一代霍尔王之来是在“文宗时期”的时间意义应该更重。

有天神之裔和王室血统的照耀,不幸的是王子徙边中断了传统权威的有效继承,这也只有经过英雄的事迹加以催化,王权的自然属性才会焕发光芒。马克斯·韦伯把权威归纳为三种类型:传统型权威、超凡魅力型权威(卡斯里玛型权威)和理性型权威。其中超凡魅力型权威是指凭借超人的才能、杰出的品格、英雄主义及其创立的典范、信仰而拥有的权威。第一代霍尔王当然地在这方面进行了酣畅淋漓的表现。

这个令人惊奇的成就在一则版本里是集体作为,在另几则版本里是个人英雄主义。《霍尔王简史阳光精粹》讲古润乌伦台吉的两名骑士一名一射箭死河对岸的野鹿、一名徒手活捉野鹿,并把当地猎人们看得目瞪口呆并获得了骨系的名号。而《鲁普寺简志》《霍尔三十九族简史》则说与当地人进行射箭比赛、无人能比,因而被称为贡拉杰,意无敌之王。

更传奇的版本是那曲文物局达娃在巴青文物普查时收集来的:该地没有王者,为了选取新的头领,大家就体育竞技、比赛选王。第一代霍尔王先后在石头打靶、射箭、长跑、抱石头四项目比赛中获胜。到第五项选宝,其将其缝在衣物中的蝎子状印章盖在了纸上,大家于是选其为“霍尔王”。

综合几个版本的叙述,第一代霍尔王是天神的后裔、流着王室的血脉、展现神勇的能力、有着六名骑士的辅佐、得到守护神的护佑、拿出了蝎子印信、得到当地人的遵奉、娶了牧女卡萨为妻、建了拉则城堡,诸多称王要素融于一身,标志着这处地域的独特和不一般。

尾 声

写到最后应该给霍尔王之来作出一些基本的结论,如果认为本文消解了霍尔王在本土的叙述范式意义,这就算是将功补过吧。

如今的三十九族地域在历史上是连接青藏的重要节点,尤其在元朝时期是作为安多和卫藏的分界和连接,因此索驿站具有独特的重要地位,对此元朝通过直接派员的方式来加强管理维护,七骑士的到来应该就有此重要目的。如果我们不能认定第一代霍尔王是图帖睦尔的弟弟,但应可以推测的是在图帖睦尔时期来到了这里,而且带有一定的或较高的政治身份。

古润乌伦台吉从蒙古带来接任者进一步表明其与蒙古政权有着紧密的联系。如此看的话,无疑七骑士较好地完成了交予的使命。不过元朝第九个皇帝图帖睦尔在位仅有四年,其后皇室纷乱、宫廷争斗,连续两任继位者的在位时间仅以月计,紧接其后最后一任亡朝退居漠北,在此背景下蒙古七骑士留在了当地。

兴于索曲河流域,经过几代的扩张,其地日广、其势渐盛,到第九代霍尔王衮秋加之时,王权治所从索格玛迁至巴青乡,后世所谓的“三十九族”已经形成。蒙古王室失落在唐古拉山南麓的“台吉”遗世孓独立,继续着蒙古人的威名,并在清朝对西藏边疆的治理中占有特殊的席位。这份荣光至今仍被巴青的人们不断追忆、津津乐道。

感谢嘎玛贡加、洛布扎西老师的指教。并以此文敬白玛措《霍尔王:藏北的神谕与历史》一文。不足之处皆在作者,望各方指正。

“霍尔”与“索”的关系能否说的清

比如县何以能够想象苏毗?

你知道康熙帝给那曲的最高指示吗?

草原创世神话,远古世界不遥远

在最高的地方

上山

下山

再上山

再下山

就是这里的

历史

文化

生活