Teaching and Practice of Musical Ethnography Writing Paradigm

【作者简介】吴宁华,博士,广西艺术学院艺术研究院民族艺术研究所教授。岳子威,广西艺术学院艺术研究院民族艺术研究所2017 级研究生。

【摘要】音乐民族志这一书写范式在民族音乐学界由来已久,从马氏的《西太平洋的航海者》发源至今,因其对文化事项整体关照之上的真实描述而备受青睐,经历了质疑、重塑等不同的转向,亦在学者们不断地探索实践中经受着效用性的考量。以民族音乐学课堂实践为基础,结合教研实例,通过“教”与“学”互为主体的教研实践在音乐民族志认知与书写方面凸显的问题为着手点,对音乐民族志表述内容与方式的相关问题进行讨论。

【关键词】民族音乐学;音乐民族志;书写范式;课堂实践

一、音乐民族志书写范式的转向及效用性

提及范式(paradigm)这一概念,避不过托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的《科学革命的结构》,不同的译本对于此概念的中译也有些许差别,如“规范”“典范”等,到后期在共识中逐渐确立下来“范式”的说法。关于这一概念,虽然存有争议,但仍为我们提供了许多可鉴之处。在库恩看来,“所谓的范式通常是指那些公认的科学成就,他们在一段时间里为实践共同体提供典型的问题和解答。”如此一来,无论“范式”还是“规范”“典范”都表明了其在整个共同体中典型意义的地位。本文并非欲要构建如此宏大的“典型”,而是旨在在这一基点上,通过“教”与“学”互为主体的教研实践对此进行相关阐述。

“往往是民族学、人类学领域提出了新的理论、出现了新的倾向,不久在民族音乐学领域就会产生反响”。从人类学家马凌诺夫斯基的《西太平洋的航海者》强调民族志书写与田野作业时开始,为彼时的人类学研究提供了一种更加新颖且更为科学的书写范式,至今,民族志写作与田野工作在人类学、民族音乐学研究中仍占有举足轻重的地位。随着马氏去世之后关于其田野工作日记的公诸于世,其中充满了对土著人民的不满与谩骂,这不仅将自己铸就的理论高台推向深渊,同时也使得民族志的科学性受到了质疑,但其实质是学界对其民族志田野工作中关于道德伦理的“讨伐”,而非直指“民族志”书写本身。从后来民族志的发展也不难看出,无论是对整体视域下安达曼岛人社会结构功能研究的结构功能主义,还是以“地方性知识”为参照的建立在“解释基础之上的阐释”的阐释人类学,似乎都没有摒弃掉对民族志这一书写范式的运用。也正是“有英雄般的格尔茨用‘深描’(thick description)拯救了科学民族志”,使得陷入质疑泥淖之中的民族志重新恢复其效力和地位,某种意义上来说,由“浅描”到“深描”的这种“再确立”可以看作是民族志书写范式的又一转向。

1986 年人类学界《写文化——民族志的诗学与政治学》的出版,为民族志的写作提供了新的可能,有了第三方的加入,增加了第三方视角的评判,诗学与政治学视角下“写”出来的文化又将呈现出不同的面貌,这也是传统表述方式新的探索。同时学者们也在探讨和权衡一个问题:民族志的本质应当是建构宏大理论和实证研究的文化发明, 还是文化解释?诚然,通过对各种民族志的术语的批评和对典范民族志作品的另类解读,民族志写作的更多可能性将被发掘出来。在克利福德看来,传统民族志在其诞生之初就是裹着“西方中心论”的外衣出现的,他对此在方法论上所提出的质疑深深地拷问了民族志面对事实的那一套有规律的认识程序。

同样的,正是由于早期民族音乐学一直是在与人类学的相容交互之中不断建立起来的,这使得民族志的这种效用力在民族音乐学的研究中也一直得以延续。从民族志方法确立之始,民族志的书写就强调基于田野工作对文化事项整体关照之上的真实描述。由此,在民族音乐学界也借鉴了人类学民族志的书写范式并将其“学科化”。倡导将音乐作为文化,以音乐作为文化研究的切入点,形成具有民族音乐学特色的音乐民族志书写范式。不同于人类学强调对人类社会、文化的研究分析,民族音乐学中更强调音乐作为文化放置于整个社会文化背景下的复合整体(complex whole)之研究,音乐民族志便被赋予了如此“使命”。但对于任何事项而言,描述这一“复合整体”都绝非易事,即使将其转移到对音乐文化的微观描述上。它不是以往传统音乐分析影响下的音乐本体形态分析,也非与人类学简单结合下文化、音乐“二段论”的质壁分离之态。虽然这是我们在写作过程中极力想要避免的,但这种情况仍是一种常态,这也是对音乐民族志书写范式教学与实践的一种挑战。

一直以来,音乐民族志书写范式的提出虽然并未在学界内造成广泛影响,但不乏有学者对此孜孜不倦的探索和实践,如杨民康《音乐民族志方法导论——以中国传统音乐为实例》,作者在书中结合自我的田野实践对音乐民族志研究的观念立场、规模视角、理论方法进行系统的论述,且从“以中国传统音乐为例”这一切入点来看,并非是单纯对音乐民族志理论方法的理论建构,而是基于对国内研究环境下的整体观照,更加具有“中国经验”,其《一维两阈:布朗族音乐文化志》可算作是音乐民族志书写范式的实践之作;此外陈铭道《音乐民族志写作——以〈苏雅人为什么歌唱〉为例》及其与赵雪萍的译著《苏亚人为什么歌唱》,杨殿斛《音乐即文化:音乐民族志田野作业反思》以及杨沐的专著《寻访与见证——海南民俗音乐60年》等都是对音乐民族志书写范式的探索与丰富,为音乐民族志的写作提供了许多可用、可鉴、可想的材料,这也证明了音乐民族志在民族音乐学书写中的效用价值。同时,中国音乐学院主办的“‘2018音乐民族志方法与写作’学术研讨会暨教学工作坊”的召开正是对此种书写范式“中国经验”的积累,更是一种中国实践与价值体现。

二、音乐民族志的表述范式及其方式

音乐民族志作为民族音乐学研究中的一种书写范式,同时也是一种综合性的文本表述方式。自然科学的文本在于表述的简洁性(无过多修饰语)、直白性、逻辑性等,而人文社会科学的研究因与“人”有着千丝万缕的联系,在文本的表述上更加倾向于在不逾越学术表达规范的阈限内使用更具有人文情怀的表达方式。民族音乐学作为一个多元交叉影响的人文社科范畴学科,其致力于实证的田野无论在作为成果的材料还是自身的文本表述上都有着自然科学表述上的某些特征。自1986年《写文化》的出版,在传统民族志与“写文化”式民族志范式之间产生了分歧,即民族志的本质是基于实践理论建构还是文化的阐释?至今,在音乐民族志的表述上也是如此,此种争议仍是未有定论,因此在音乐民族志的表述上形成了倾向于传统式规范性的学术表达方式与近年来方兴未艾的人文情怀式的表达方式。关于后者,许多学者也有一些实践尝试,如洛秦《音乐文化诗学视角中的历史研究与民族志方法——20世纪三四十年代上海俄侨“音乐飞地”的历史叙事及其文化意义阐释》《论音乐文化诗学:一种音乐人事与文化的研究模式及其分析》等文都是在此方面的一种尝试与实践。无论何种表达方式,其基于“真实”的描述是不可改变的,同时对于后学而言,音乐民族志书写时选择何种表达方式也是值得深思熟虑的。

(一)人称范式

这里所说的音乐民族志书写中的范式并非宏观意义上的局内/局外、主位/客位之类的研究视角,而是音乐民族志书写中的表述视角,即“谁”作为什么样的角色在“说话”。笔者以为,音乐民族志书写中视角站位问题实际上就是表述人称选择的问题,这影响着音乐民族志的真实性。

传统民族志的写作之中多采用无“我”视角的叙述手法,此种范式的书写中作者常表现为无“我”的状态,如在《西太平洋的航海者》《安达曼岛人》中的叙述常表现出作者独立于文本之外的叙述。在后来的音乐民族志书写的实践探索中,由于“我”的加入在民族志文本书写中形成了表述的另一视角——限制视角,这并非是“我”的单一视角,而是以“我”为主导视角下“他/她/他们”的再现,形成全知视角、限制视角交叉表述新范式。“我”的出现,使得“他/她/他们”在民族志文本中更加真实,在这种双方交互之中形成一部生活史般的民族志,这无疑会增加民族志的可信度,事实上也更为后来的书写者所倾向。

I.无“我”视角:[我认为……/在我看来……]

II.限制视角:[我+我认为……/我看来……]

[笔者+我认为……/我看来……]

(隐“我”视角)

关于交叉视角的表述方式,在安东尼·西格尔对亚马逊河流域苏亚人的研究之后撰写的音乐民族志《苏亚人为什么歌唱》中有着十分明显的体现:

我们开始了一个低音齐唱的歌。我们坐着唱……我将它们记下来,但是后来却花了很多时间回想……一个苏亚人怎样唱和唱什么,在很大程度上有群体成员决定……他们的社会是一个声音的乐团,其声音特征更多受年龄和性别的限制,而不是生物特征。

采用此种表述的还见于玛乔丽·肖斯塔克(Marjorie Shostak)对昆族(Kung)妇女妮萨(Nisa)研究的民族志NISA及其后续Return to Nisa中:

昆族人近六年来一直在观察人类学家,并对它他们(人类学家)有了相当的了解。……他们(昆族人)想让我们(人类学家)像别人一样给他们工作……

……我至今还不能够确定应该信任她,但是关于她的某些事情确实会引起我的兴趣。

(二)描写范式

建立在现象学基础上的“深描”(thick description)的写作范式使民族志书写重焕生命力,与其将有“浅描”(thin description)到深描看作是一种范式的转变,笔者更倾向于将这一变化看作是范式的“升级”。倘若仍以“眨眼睛”为例,在“深描”之前的民族志书写范式中对文化的阐释大多数将“眨眼睛”作为动作进行描述,而格尔茨的“深描”理论则是将此“作为一个文化范畴,看作是一个符号学的概念”,由此,“对排演者(模仿者、挤眼者、眨眼者……)正在做的事的‘浅描’(迅速地张合她的右眼眼睑)与对他正在做的事的‘深描’(练习对一个朋友的模仿,因为这个朋友假作挤眼以欺骗局外人误以为有什么只是当事人才能领会的事)之间存在着民族志对象:意义结构的分层等级……”。正是通过对一般“浅描”现象的意义结构分层,作为动作符号的眨眼与挤眼之间存在着“文化概念”上的差异,“深描”就此展开。

诚然,“深描”这一书写范式的出现拯救了民族志,同时在“眨眼睛”的故事中不难看出,“深描”得以实现是建立在以“浅描”为前提的基础之上的。正如格尔茨在《文化的解释》一书中所讲的“乌龟的故事”,要想找到乌龟下面的乌龟(即深藏的乌龟),就需要能够发现立在乌龟背上的大象以及在大象背上的平台和整个世界,由表(浅)至深,在这一过程中,表层逐渐得到消解,深层结构(意义)逐渐得以显现。相对“浅描”而言,“深描”的意义就在于此。

除对音乐民族志中范式作出讨论外,对其中表述的相关问题作出讨论也是有必要的:

1.逻辑表述

逻辑是思维的体现,思维可以作为符号的另一种表述。为了把我们的观念讲清楚,就要把一句话里面抽象的、模糊的概念“翻译”成具体的术语,用来表示人的具体活动与可观察的结果之间的联系。音乐民族志中的逻辑表述正是要在此种原则下将层层深意放置于逻辑的“台面”之上。无疑,无论是文本表述还是语言表达,逻辑性表述都是必要的,但往往也是最易忽略和被边缘的。

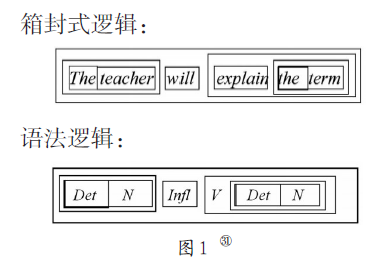

对符号有序的排列组合就是逻辑表述。音乐民族志中,基于符号的逻辑表述其一就是文本表述中语言的选择、使用、排列组合(补充),借用结构主义语言学的话语来讲,语言作为符号的一种,同样也具有符号的能指与所指,即形式面与内容面。描写分布主义学派将语言的所指表达看作是一个个语素串联起来的,即语链,由于语言的所指(言语的)表达具有个体差异性,因此由此在语素上的纵向置换关系(纵聚合)与语链(横组合)产生的交点也就是在“思维空间”中具体语言的选择,这本身就是一种逻辑表述。同时我们也可以运用语言学切分主义对语言切分时惯用的“箱封式”(见图1)手法,通过对语言的切分,找到其相互之间的逻辑联系,音乐民族志的逻辑表述也正是基于此基础上的描述与阐释。

语言表述:

The teacher will explain the term.

不同的是,后者是对语言的逻辑进行“解构”切分以发现其深层的逻辑表述结构,而前者正是对多个在“思维空间”被选择了的语言“个体”用逻辑加以结构。无论结构还是解构,都是基于逻辑表述之上的,也正是如此,分析哲学才得以建立,音乐民族志才得以成为更有价值的书写范式。诸如“因为—所以”“不但—而且”这些关系词,无论转折还是顺承,都是将言语串联起来,形成语言逻辑,均属于微观逻辑维。而这些稀松平常的关系词在我们文本写作中有着十分重要的作用,文本表述的语言逻辑也是由它们才得以彰显。

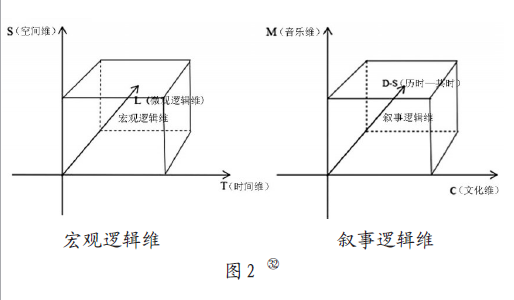

音乐民族志文本写作是一个斟酌、修改、再斟酌、再修改的过程。在这个过程中,我们的原有的逻辑可能会由于语言表述修改发生相应的变化,但由此所引起的逻辑错乱的问题往往被忽视。如图2 所示,微观逻辑维(语言逻辑)关乎局部内容表达清楚与否,与之相应的时间维(T)与空间维(S)则能够在音乐民族志文本表达上建构一个相对的二维表述,即时空表述。微观逻辑维(L)与时空维(T-S)的联结,为音乐民族志的书写建立一个三维立体空间的表述逻辑,即宏观逻辑维,是对音乐民族志文本逻辑的整体观照。如此一来,在音乐民族志书写中关于“音乐”“文化”“历时—共时”的叙事逻辑维在此也得到观照。

在《苏亚人为什么歌唱》原序中,作者所称之为“书写风格”的表述时态的问题就已经关注到了宏观逻辑问题,他运用“现在时态”与“过去时态”相结合的表述方式,既有效避免了“民族志在场”,又真实准确地描述和阐释了“过去时态”下的苏亚人音乐文化。

2.动态表述

在音乐民族志不断探索和实践的过程中,其内涵也在发生着变化。不同于传统的音乐民族志静态文本表述的书写方式,作为音乐民族志的动态表述的音乐民族志电影也在影响着音乐民族志的书写。相较于传统民族志,文字不再作为表述的载体而是以声像作为媒介符号进行表达,以此达到视与听相结合的动态呈现。目前,在国内鲜有将音乐民族志电影作为独立或音乐民族志“书写”中的一部分。这也与许多民族音乐学学者过于关注音乐民族志电影拍摄中的技术阻碍问题有关,认为音乐民族志电影是需要专业的团队或者政府干预支持拍摄,而忽略了现时传统文化快速消亡下亟待保存的必要性与民族音乐学学者独特“书写”视角的问题。大众媒体的产生使得民族音乐文化在传承上受到了很大冲击,这是无法阻止或逆转的历程,因此因势而变,师己之技以利己,将音乐民族志电影应用到传统音乐的保存,以应对这条不断变化的传统之河。将音乐民族志电影运用到音乐民族志的书写之中,与音乐民族志静态文本书写并行,如此一来,音乐民族志的书写就不再是单一“理论性”,其实践性就寓于音乐民族志电影之中。在原有静态文本描述与阐释的基础之上,音乐民族志电影更是为一种活态资料,同时又能补充“言”之不足。

3.中国化表述

一直以来,民族音乐学界内部就一直有一种“中国化”的声音存在,这是基于民族音乐学在中国的发展被包裹在重重的西方理论包裹之下的反思。

管建华曾在《中国民族音乐学音乐人类学主体性的反思与建构》中围绕学科反思提出七点建议:(1)主体对客观研究的反思(“西体中用”的反思);(2)主观与客观互为主体的建构;(3)音乐本体与音乐分析研究的反思;(4)文明与人类学科研究的建构;(5)中国民族音乐学研究目的的反思;(6)中国音乐文化身份的历史性建构;(7)中国民族音乐学主体性建构的愿景。音乐民族志的“中国化”不仅是在音乐形态分析上采用中国传统分析方式,更要在整体表述上更具中国色彩。传统不代表落后,正如黄翔鹏先生所言:“传统是一条河。”它是一条不断变化、吸收、接纳的河,随着多元文化的交叉影响,汇入河中的元素也越来越丰富,相互之间不断交流、碰撞。因此,“中国化”表述并非强调表述的一元性,而是旨在建立在“差异性”基础之上的互为主观表述。差异凸显个性,建立多元,避免表述同质化;互为主观彰显共性,“传统”不变,二者具有同一性。

三、从教研实例谈音乐民族志书写的应用——音乐民族志的田野与案头

音乐民族志书写范式的转变对高校民族音乐学专业的学生产生了影响,在纠正了以往民族音乐学论文写作中侧重于大篇幅音乐本体分析的范式的基础上,开始了向“音乐”“文化”并重的转向。但是关于如何描述与阐释才能在音乐民族志中贴好“音乐”与“文化”两张皮?怎样才算作是将“音乐”与“文化”两张皮完美贴合?又产生了新的问题与争论。正如前文所提,它不是以往传统音乐分析影响下的音乐本体形态分析,也非与人类学简单结合下文化、音乐“二段论”的质壁分离之态。由于对音乐民族志书写范式、方法理解的含混不清或片面,许多民族音乐学学生在“音乐民族志式”论文写作中常常会出现冠以“音乐民族志”之名,实则依旧是“音乐”与“文化”二段论之质的情况;也有一些学生将对“文化”的分析归结为对“民族”的描述。随着大众媒体、电子终端产品等的不断更迭,普适范围覆盖的逐渐深入、越来越广,这无论对田野工作者还是田野对象都产生了不同程度的影响。“田野调查”的内涵也伴随着这种变化不断发展,在以实地调查为基础的现实田野基础上形成了以互联网为依托的虚拟田野和以文献为依托的文献田野。

音乐民族志的书写并非建立在大量文献堆积基础上对某一事项的意义解读或理论建构,也非单纯的描述性综述介绍。它是研究者对其研究对象的符号化文本式再现。同大多数具有实证性质的自然科学相似,其成果的表述需要有实证性数据也以此作为评判的标准之一,就这方面而言,这与音乐民族志书写中使用的写作法、分析法并没有太多的联系。就如生物技术的新发现需要科学研究者在报告文章中将在实验室中的操作方法及过程详尽描述,便于科学共同体的再实验以证明其技术有效性;在对新发现的天文现象的描述中也需要将天文现象发生时的状况进行照片采录及数据采集,以证真伪。音乐民族志的书写也应是如此,我们对音乐文化的描述与阐释都不应是空穴来风、臆想推测,而是要建立在丰富可靠的实验基础之上的翔实的实证性材料。这在很大程度上依赖于我们的实验室工作——田野实践——是这一“取证”过程中卓有成效的手段,是音乐民族志书写的重要基础与来源之一。但与前者不同的是,我们的实验室工作并非在周转于摆满实验器材、实验原料实验室中,而是在已知与未知交融的“自我性”田野中上下求索。

田野实践具有“自我性”。自我是经由个人的配合与双方互动共同塑造而成的,实质上是面对研究对象时自我角色的重塑,它并非一成不变,而是一个不断塑造——瓦解的过程。黄婉在对“韩人村”的三年田野考察过程中,其塑造的多重身份为考察研究提供了极大便利:

早在2007 年对上海“韩人村”的一次田野考察中……笔者慕名来到著有“韩人村”之称的虹桥镇虹泉路一带……笔者对本部分人群的音乐生活田野考察身份包括:1.成为金世荷女士的家人和教友,在每个主日跟随全家一起去天主教堂望弥撒;2.在“韩炫”音乐文化经纪公司做义工……;3.在韩国文化院作为学员……;4.成为洪恩熙女儿郑彩妍的家庭音乐老师……;5.成为上海韩国学校传统打鼓乐队的艺术助理……

笔者于2009年7月9日开始,跟随上海“韩人村”里的韩国传统音乐家朴敏熙老师学习伽倻琴。从2009 年7 月末开始,笔者以“天主教学习者”的“局内人”身份,……经历了从天主教的慕道班、唱诗班到最后洗礼仪式的全部过程。

作者通过与田野中身份地位各异的人群交互之中进行自我身份的多元重塑,从初入田野时的旁观身份进而成为具有作为家人、义工、教师、助理、学生、宗教学习者等多重身份进入到田野内部,从一个“飞地”局外人逐渐转变为“局内人”。值得注意的是,田野的“自我性”造就身份的多元,但这并不意味着在身份塑造与角色转换上的主观随意性,每一次的塑造与转换都是面对研究对象时“选择”的结果,而这种由双方相互配合下“选择”的关系一旦形成,就会在二者间产生一种相对的界限。在金世荷的家庭中,作者是作为家人的角色设定而存在,而在此之前所塑造的教师、学生、助理等角色设定都将得到消解。某种程度上而言,相对界限的存在保证了田野资料的真实性。笔者以为,个人立场的进入是必要的,无论是日常性英雄个人史的描写还是民族志写作者自身体验的加入,都将会在不同程度上弥补了真实的还原,“不真实”的答案的背后也是某种意义上的真实。

进入田野工作之前的案头工作也并非简单的资料查阅,而是要对从搜集的材料之中尽可能全面地认知研究对象的方方面面,达到一种“生而熟者”的状态。充足且有效的案头工作能够减少进入田野之后的迷茫感与不适感,更重要的现实意义则是有效避免无意中会触碰的禁忌。知晓禁忌与危险,不讳与安全,能够尽快与研究对象建立良好的互动关系,这也是田野工作得以持续的一大因素。

结合课堂实践来看,学生常常被进入田野工作前期所搜集材料中对研究对象的描述“框住”进入田野后的认知,由于受到前人研究影响,在田野中往往抱以目的或是对田野资料整体打包,这在汇报时往往展现出来的是对田野中搜集的材料不加以选择、无针对主题的描述性“泛重点论”汇报,无有主次之分。同时对于基础性材料更倾向于超媒体资料的选择与采用,往往也是造成所呈现内容、形式上同质化的原因之一。这并非在否定超媒体在民族音乐学中的实践有效性,而是应该知晓案头工作并不是对田野资料进行囫囵分类之后的和盘托出,它是一种选择性工作,是建立在进入田野之前文献搜集整理阶段与进入田野工作基础之上的“二度选择”,并非所有材料都是有用的,这需要在案头工作中对无序、繁冗的田野资料进行整合、校对和选择,是一个在对比、否定、肯定、选择几者交互中不断完善的过程。在音乐民族志的内容表达来看,案头工作的质量对于音乐民族志书写内容上的书写表述至关重要。

以萧梅《田野的回声:音乐人类学笔记》一书为例,该书分别讲述了纳西“祭天”仪式,陕北龙眼沟求雨仪式,鄂伦春、鄂温克民间音乐,今日摩梭人的音乐生活,黔东南、黔西北苗族音乐以及南高洛三天等作者亲身经历的田野调查活动。这本书用诸多例证告诉我们,无论案头工作还是田野工作,都非一蹴而就。田野调查本就是建立在经验基础上的反复实践的过程,即由进入田野之前的“生而熟者”到进入田野时的“熟而生者”,过渡到真正的“生而熟者”的状态,以此达到三者的有效统一。

四、后记

不难看出,在民族音乐学研究中,何种书写范式才能对所研究的音乐事项进行比较全方位、全视角的关照,一直都是民族音乐学学者们在田野与书写实践中不断探索的问题。受到人类学田野工作与民族志方法的影响,在民族音乐学书写范式中兴起一种基于田野考察基础之上,对音乐事项进行整体性描述与阐释的音乐民族志方法,随着其在民族音乐学研究实践中的效用性,这种方法越来越多地受到民族音乐学者的关注与重视,同时也对高校民族音乐学专业的学生产生了影响,纠正了以往在民族音乐学论文写作中侧重于大篇幅音乐本体的分析的范式,开始了向“音乐”“文化”并重的转向。但是随之又产生了新的问题,如何描述与阐释才能在音乐民族志中贴好“音乐”与“文化”两张皮?怎样才算是将“音乐”与“文化”两张皮完美贴合?由于对音乐民族志书写范式、方法理解的含混不清或片面,许多学生在民族音乐学论文写作中常常会冠以“音乐民族志”之名,实则依旧是“音乐”与“文化”二段论之质;也有一些学生将对“文化”的分析归结为对“民族”的描述。本文结合民族音乐学课堂实践,以教学过程中学生在音乐民族志认知与书写方面中凸显的问题,对音乐民族志书写的相关问题进行讨论。

音乐民族志的书写范式在反思思潮下经历了几次转型,从传统民族志到对话民族志,再到实验民族志的转型,“志”的内容在不断发展,“志”的书写范式也在发生变化。从《西太平洋的航海者》《安达曼岛人》到《忧郁的热带》,再到《苏亚人为什么歌唱——亚马逊河流域印第安人音乐的人类学研究》。无论中西,民族音乐学书写范式的几次转向反映出不同时期民族音乐学学者的思维转向。无论孰优孰劣,都是学者们不断探索的经验成果。同样的,我们现在做的正是一个探索的过程,扬长避短,酌盈剂虚。更重要的是,我们需要在实践中总结经验,在书写中获得真知。用内特尔的话来说,即“做”民族志,写民族志。

编辑说明:文章来源于《中国音乐(双月刊)》2019 年第2期。原文和图片版权归作者和原单位所有。篇幅限制,注释从略。

编 辑 :李全敏 吴 鹏 贾淑凤

编辑助理:孙海梦

声明:以上内容转载自民族学与人类学Anthropology微信公众号。本公众号转载其他媒体内容,旨在传递更多信息及用于网络分享,不具有任何商业目的。如有版权异议及其他任何问题,请权利人通过后台留言及时告知,我们会尽快妥善处理。

更

多

精

彩

欢迎关注

公众号ID

xxzzzwys