点击“二十世纪”关注我们,带你看往期精彩内容~三联学术通讯按

在完成《现代中国思想的兴起》的写作之后,汪晖将研究重点转向了20世纪的中国,十余年来发表了一系列重要论文,其中包括有关琉球、朝鲜半岛、南亚以及中国的新疆(西域)、西藏和台湾等地区的文章,并提出了“去政治化的政治”、“代表性的断裂”、“后政党政治”、“跨体系社会”等若干原创性的理论议题。目前,汪晖将有关20世纪的研究文稿编辑成三卷本《20世纪的中国》,并写作了长篇绪论《作为思想对象的20世纪中国》(曾分上下篇刊载于《开放时代》2018年第5期及第6期)。今天推送的是《20世纪的中国》第二部《世纪的多重时间》的序言(未发表)。

◆ ◆ ◆ ◆

世纪的多重时间

《20世纪的中国》第二部序言

◆ ◆ ◆ ◆

文 丨 汪 晖

大约一年前,我将有关二十世纪的文稿编辑成三卷,在校订之后,交给三联书店。目前第一卷《世纪的诞生》正在编辑、出版过程之中。在案头编辑第二卷时,我不由得问自己两个问题:一、为什么本卷对于二十世纪中国的论述采取一种“迂回”的策略,即不是沿着通常现代中国史或思想史的中心线索展开分析,而是将琉球、西域、西藏、朝鲜半岛、台湾、尼泊尔、全球1968,以及亚洲想象的政治,作为理解二十世纪中国的多重入口?二、为什么本卷不再采用思想史的通常路数,以思想人物、观念和理论争论为线索,而是以发生在上述区域的矛盾、冲突和危机为中心,综合多重时间线索,聚焦于事件发生的当下时刻?前一个问题涉及空间问题:不是囿限于沿海和中原区域,甚至常常超出中国范围,试图从多重空间—常常是所谓周边—的事件提供对二十世纪中国的再解释;后一个问题涉及时间问题:不是沿着一个逐渐演进的时间线索,而是通过分析不同的“当下时刻”,并在其中研究多重时间的脉络、矛盾和纠缠,探索这一时代的事件与政治。本书导论研究了空间范畴及其流动性在历史研究中的意义,这里侧重探讨如何从时间范畴及其多重性切入对于“事件”的理解。

自上个世纪七十年代开始,历史研究领域开始了一种可以称之为地方史或区域史转向的新趋势。在某些案例中,我们也可以称之为历史学的人类学转向。区域史的取向强调每一地域都有自身的独特性和时间脉络,以此批判“西方冲击-非西方回应”的模式,并在多元现代的框架下探索各自的现代脉络;人类学转向则深受基尔茨(Clifford Geetz)的《文化的阐释》和《地方性知识》所代表的潮流影响,认为文化阐释的前提是理解当地人的情感方式(native sensibilities),而这一理解又需要人类学家/历史学家设身处地地获得移情共感。这一转向产生了一批典范性的作品和成果。地方史或区域史的时间范畴是以空间结构为前提的,如在地方史转向的领军人物施坚雅的研究中,区域是一种由中心-边缘关系构筑起来的连续体,即它有一个最高的中心和广阔的边缘区域,而在相对于这个最高中心的边缘区域,又在每一个层次上展开着以集镇-村为单位的一系列中心-边缘结构。[1] 在这个空间中,构成中心-边缘关系的区域存在着相对稳定的时间关系,即表现为传统、习俗和邻里关系的时间轴。区域史家与人类学家一样崇尚自然秩序,对“国家”或“行政规划”抱有深刻的疑虑,他们相信区域体系“处在不断的有规律的运动之中,包括商品、服务、货币、信贷、讯息、象征的流动,以及担当多种角色和身份的人的活动。镇和市处于一个体系的中心,起着连接和整合在时空中进行的人类活动的作用。”[2] 这样一来,区域的时间因而从属于空间结构,而将前十九世纪的王朝变迁、国家规划置于“非自然的”、“人为的”或导致紊乱的要素的范畴之内,常常有意无意地回避所有这些区域均在不同的脉络下经历了十九、二十世纪的殖民主义、帝国主义和社会革命等等横向运动的影响,其时间的轴线早已伴随社会关系的转变和普通人的人生轨迹而发生了变异。

格尔茨(Clifford Geetz)《文化的阐释》(The Interpretation of Cultures)和《地方性知识》(Local Knowledge),中译本分别由译文出版社和商务印书馆出版

哈若图宁(Harry Harootunian)将地方史转向称之为“空间转向”,即“将空间面向置于时间面向之上,将一个国家或文化置入一个地理位置之中,但甚少考虑到这个国家或文化与世界、与时间的关系。事实上,地区与区域被视为只有空间、没有时间的实体,存在这个世界上却不被认为属于这个世界。这种不受时间影响的区域概念也常被历史学家所强化,他们执着于传统或延续性的概念,以致这也如同另一种将空间置于时间之上的做法。”[3] 他进而批评与这一空间转向相关的主要范畴,如文化、文明、现代性、中心与边陲、全球与帝国,以及第三世界等等,“最后都落实于一种以整体概念处理一个区域(area)或地区(region)的研究方法。”[4]

区域不是固定不变的空间范畴,而是变化、融合、并存、介入、斗争、危机得以发生的空间,是持续生产并推动自身变化的范畴。哈若图宁对于将空间总体化的学术话语的批评尖锐而富于启发性。由于他的批评聚焦于区域研究的空间转向,并没有展开讨论他所说的空间范畴的时间性,也因此放弃了对这些范畴的历史生成和政治性运用所包含的潜能的阐释。正如柯泽勒克(Reinhard Kosellek)所说:“历史运动总是发生在由多个活跃的介入者相互界定的地带,就这些地带而言,所有介入者同时作用于其概念环节。但无论是社会史还是政治史都不会认同其概念的自我表述。历史只能在那些被概念所解释的材料与实际的素材(从方法论的角度说,这些素材是从前者衍生出来的)相互一致时才能被写出。”[5] 如果这些变动中的事物都有自己的时间尺度,任何空间的运动状态或任何事件发生的时刻都势必包含了多重的时间。“我们总是使用那些原先从空间范畴中构想出来概念,但无论怎样,这些概念都具有时间的意义。因此,我们可以讨论那些作用于事件链条上的持久因素的折射、摩擦和碎裂,我们也可以参考那些事件对于各种长久预设的回溯性的作用。”[6] 在哈若图宁的描述中,时间是一个能动者,而空间仅仅从属于结构,他在巴赫金诗学的启发下所阐述的重新结合时间与空间而达成的“时空体”概念远不如“时势”的范畴具有更广阔的潜力。时势不但综合了时间和空间,而且将其解释为一种不同力量之间角逐的、持续变动的进程,一切都是能动的,但一切的命运又都在时势内部。例如,许多学者批评将“西方”总体化,并将这一概念归结为一种纯粹的虚构,却忽略“西方”这一范畴所体现的时势内涵,丝毫不愿花精力分析那些运用这一范畴的人在“时间”的展开中力图改变这一时势格局的努力。

从不平衡到薄弱环节,从薄弱环节到中间地带,从中间地带到第三世界,这些空间概念的序列正是时势的产物,每一个命题的提出都包含了对于相应的整体局势的判断以及能动地改变这一局势的动机。同样,陆地与海洋也是一组空间范畴,但这对空间范畴是在时间中运动的矛盾体。殖民主义和资本主义伴随着海洋时代的到来,从而“海洋”是一个压抑、贬低其他一切形态及其规则的总体关系;然而,“海洋”从未彻底征服“陆地”,通过与海洋关系的互动,陆地成为薄弱环节、边区、中间地带、第三世界的生成之处,并以此为依托,成为海洋时代的革命的和变革的力量。正是在这一时空运动中,海洋时代不再是一个能够恰当地描述二十世纪的历史概念。从这个角度说,哈若图宁所批评的第三世界范畴不只是一个空间概念,而是从资本主义发展不平衡的范畴中产生的政治概念,只是在第三世界政治逐渐蜕化并导致概念本身的去政治化的进程中,第三世界才会沦为一种单纯的空间概念,先是被组织在全球区域研究的结构范畴内部,最后经历被抛弃的命运。

哈若图宁选集《历史的记忆与日常:资本主义与东亚批判研究》(A Selection of Harry Harootunian’s),新竹:交通大学出版社,2017年

历史研究的空间转向暗含了一种要求,即暂时悬置我们自身习惯的时间而进入另一个时间。在接近一个区域、一种状态的时刻,暂时中止我们习惯的范畴,力图重建对象的逻辑的确是进入历史语境的方式,但其目的是为了将对象从对象的位置解放出来,进而形成对话,而不是通过对自我的暂时悬置而将自己塑造为历史的仲裁者。本书各章涉及中国内外不同区域,但既没有像现代化论者那样,遵循空间的时间化逻辑,将不同区域之间的差异排列为传统-现代-后现代的序列,也没有遵循时间的空间化逻辑(文化主义逻辑),将特定时刻的区域现象描述为该区域的本质特征。如同标题所示,本书的中心主题是“多重时间”所构筑的“同时代性”,由“同时代性”所生产的“多重时间”,而不是以多重空间为中心的、驱除时间性的区域研究。对本书而言,无论是“同时代性”,还是“多重时间”,都聚焦于某些特定时刻,从而纵向的过去、横向的联系和未来的可能性构成了一种运动着的矛盾体、一种独特的时态。没有这一多重时间的矛盾运动,我们也无法认知二十世纪中国及其在世界中的位置。正由于此,所谓“多重时间”不可能像施坚雅所描述的那样,是由区域空间所划定的秩序井然的多元时间,而是犬牙交错地凝聚在某个特定时刻或多个特定时刻的对话关系之中的时间。

这是为二十世纪的“同时代性”所界定的区域故事,每一区域的复杂时间脉络与其他多重脉络之间相互纠缠,并驱动时势的转变。作为一种矛盾现象的“多重时间”既是“同时代性”的产物,又推动着作为一种时势的“同时代性”的演化。如果要探讨这一时代政治生成的秘密,就无法离开多重时间与同时代性之间的矛盾运动和辩证关系,而同时代性与多重时间的并置意味着某种“时空错置”,从而无法按照单线时间和编年时间来描述事件的性质。朗西埃的如下表述对于许多坚信线性历史的人而言是不可接受的,却更为接近“真相”:“‘时代错乱’(anachronism)的概念是反历史的,因为它模糊了所有历史性的条件。历史之所以存在,恰恰由于人们不‘类同’(resemble)于他们的时代,由于他们违反‘他们的’时代、拒绝按照时间性为其安排的特定位置而行动,在这个位置上,他们有义务以这样或那样的方式‘运用’他们的时代。但这个断裂本身所以可能,是因为存在着将这一时间线索与其他线索相连接的可能,也因为在任何‘一个’时间中都同时存在着多重的时间。”[7] 正是由于“时空错置”,一系列的事件才得以发生:清朝与日本围绕琉球、台湾的矛盾代表了两种不同的时空秩序之间的冲突,围绕西藏的冲突纠缠着多重时间线索,尼泊尔和印度的“毛主义运动”貌似对于1930-1949年间的中国革命的“重复”,但并不是时间错乱的产物……

这里以本书第七章谈及的高句丽问题为例。2004年7月1日,在苏州召开的第28届世界遗产委员会会议决定将中国和朝鲜境内的高句丽遗址同时列入“世界文化遗产”,却出乎意料地引发了韩国媒体和社会的激烈反应,已经消失了一千多年的高句丽王朝成为中韩两国之间矛盾和妥协的焦点。那年夏秋之间,韩国圣公会大学白元淡教授来电话,以十分急迫和焦虑的语气谈及中韩之间围绕高句丽问题发生的争议。在电话这一边的我虽然从新闻中略知有关事情,却像大多数中国公众一样对此反应缓慢,难以理解一千多年前消亡的王朝为什么突然越过层叠的时间屏障凸显于我们面前。我们显然处于“同时代”的不同时空之中,但我还是被她的紧迫感所感动,终于与崔之元、孙歌两位同事一道前往首尔参加《黄海评论》组织的一个座谈会。朝鲜、韩国、中国和联合国教科文组织构成了这一事件的四个直接参与方,但围绕高句丽的矛盾同时包含了多重历史魅影之间的对立和冲突,尤其是“申遗”过程所传递的主权概念与无法用这一概念衡量和规范的古代王朝历史之间的矛盾。对于参与《黄海评论》座谈会的韩国知识分子而言,除了为这一事件所激发的民族情感,紧迫感还来源于“当下时刻”的政治斗争:韩国社会的左右矛盾紧密联系着对于中国和美国的情感态度,从而由高句丽问题所激发的情绪既牵动着韩国社会对于中国和美国的态度,也介入了韩国社会的左右斗争。在这一时刻,高句丽是一个本雅明所说的“被现代的时间充满的过去”。[8] 因此,需要探究的是所谓“同时代的非同时代性”(contemporaneous non-contemporaneity)和“非共时的时间”(non-synchronous time)[9]持续再生的逻辑。

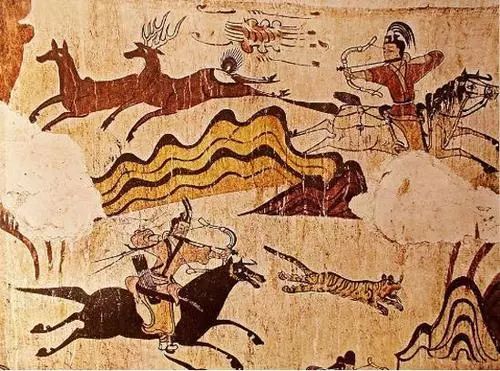

古代朝鲜(迄5世纪)

吉林省通化市高句丽五盔坟壁画

这是一个持续变动、不断再生、时而貌似错乱的时势,一组无法被平滑地纳入空洞、均质的时间轴线的事件。由于书中的每个章节都曾作为独立文章发表,故以地域为中心结构各章是一个自然结果,但以“世纪的多重时间”为标题组合这些章节却包含了对于历史、尤其是二十世纪历史的重新理解。“没有什么时代错乱。但存在着连接的多种模式,在肯定的意义上,我们可以称之为时间错置:事件、观念、意义等,它们与时间性相对立,通过逃离任何在‘其本身’中的同时性和时间的同一性而产生其含义。”[10] 在本书涉及的琉球、朝鲜半岛,以及西域、西藏、台湾等地区,历史的幽灵常常在当代的社会矛盾和冲突中闪现,其中十七世纪在欧洲产生、十九世纪遍布世界、二十世纪得以在全球巩固的规则逐渐摆脱了其残酷的历史面目而成为“普遍规范”或“统治规范”,并与在各种时刻持续呈现的历史记忆相互冲突。逝者以幽灵的形式追逐着生者,并顽强地将自己呈现为“现实”,因此,对于历史及其规则性冲突的反思从一开始就是对“现实”的追究,也是对于可能的未来的守望或展望。

尽管我不是一位人类学者,但这部书的写作却是一系列伴随行走、访问和密集阅读的产物。这些行走、访问和密集阅读并不完全是日常研究的直接延伸,除了偶然的机缘,也是由一系列事件促成的。对于思想的展开而言,这些事件关联起多重时刻,使得那些在所谓常态下难以发觉的矛盾、紧张、危机、希望和各种可能性以密集而迫切的形式凸显于前,从而在思想与行动之间造成了一种态势;但对于历史写作而言,要想把握事件的多重线索,进入矛盾和斗争的核心,就不得不面对知识的匮乏、路径的未知、时间的窘迫和对话能力的微弱。也许正是事件的紧迫性让我找不到放弃探索的理由。当我重新翻阅这些文稿时,我才惊讶地发现:在过去三十年中,我仿佛处于一系列的需要迫切回应的事态之中:有关西藏的思考产生于2008年的危机之后的内外挑战之中,有关西域的思考产生于2009年之后对于这一区域的一系列访问与追踪,有关台湾的思考是对“太阳花运动”和分离主义危机的回应,有关朝鲜危机和抗美援朝战争的思考因应着半岛危机的深化和国内历史叙述的转变,有关琉球的研究呼应了处于激烈斗争中的琉球反基地运动,也是对于这一时代围绕海洋权利和主权的矛盾的回应,有关尼泊尔和印度的“毛主义运动”的讨论是对南亚邻邦“毛派”的斗争以及从武装斗争转向议会道路的历史转折的探究,有关全球1968的分析也是在五十周年之际对于以沉默形态出现的中心状态的思考,即便是“亚洲想象的政治”也是在1997年亚洲金融风暴和2008年全球危机之间产生的有关区域/全球政治的追问……而所有这一切追问与探寻在此同时汇聚为重新理解二十世纪的中国与世界的努力。对我而言,所谓“世纪的多重时刻”也正是通过观察这些时刻与状态来理解过去、现在与未来的方法。我试图在不同时刻的状态之间构成对话。

“太阳花运动”

危机的常态化是资本主义时代的特征,人们一次又一次被抛入本雅明和施密特在不同意义上所界定的“紧急状态”。“我们生活在其中的所谓‘紧急状态’并非什么例外,而是一种常规。我们必须具有一个同这一观察相一致的历史概念。” [11] 历史写作的目的不只是在历史之外重新叙述历史,毋宁是在其中创造一种“真正的紧急状态”,[12] 不但改进我们在其中的位置,也促成时势的转折。但这又何止是现代人的使命?司马迁《太史公自序》云:

上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也’。夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也……[13]

《报任安书》所谓“文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》”侧重于个人际遇与经典诞生之关系,而《太史公自序》对孔子的表述却点出了孔子作《春秋》正是因应礼崩乐坏而祖述王制、为天下立法的行动。[14] 如果礼崩乐坏构成了孔子思想的历史前提,并内在于整个中国思想的历史思考,那么,在汉、宋、明、清等转折时代发生的儒学形态的变化不正是因应各自时代的“紧急状态”而产生的思想吗?

然而,现代社会一面处于持续的“紧急状态”的持续化过程之中,另一面又通过学术制度形成了严密的知识分工。这一严密分工的功能之一就是摒除“紧急状态”的影响,让科学研究“不受影响地”再生产,而“不受影响地”再生产的前提就是将研究者的当前状态彻底隐去,要求“那些要重新体验一个时代的历史学家把自己关于后来的历史过程的知识统统抹杀掉”。[15] “同情之理解”是历史学者和人类学者进入情境的第一步,而不应是掩饰丧失把握独特历史时刻的能力的“移情过程”。对我而言,摆脱这一思想惰殆的唯一方法就是将对象从对象的位置上解放出来, 持续地在多重时刻之间进行对话,通过逼近每一时刻的当下性以理解真实而短暂的历史形象,并以这一历史理解介入我们置身的时代及其矛盾运动。

2019年7月21日星期日于哥廷根

注释

[1] 见本书绪论第三节。

[2] 施坚雅:《中华帝国晚期的城市·中文版前言》,北京:中华书局,2000,第3页。

[3] Harry Harootunian:“对可比较性与空间-时间问题的一些思考”,《哈若图宁选集》(A Selection of Harry Harootunian’s),新竹:交通大学出版社,2017,第139页。说明:这段话中的“不受时间影响的区域概念”原直译为“无时间感”(timeless)。考虑到上下文的关系,我做了上述改动,特此说明。

[4] 同上。

[5] Reinhard Kosellek, Futures Past, trans. Keith Tribe (New York: Columbia University Press, 2004), 180.

[6] Reinhard Kosellek, The Practice of Conceptual History, trans. Todd Samuel Presner et.al. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2002), p. 6-7.

[7] Jacques Ranciere, “The Concept of Anachronism and the Historian’s Truth,” trans. Noel Fitzpatrick and Tim Stott, In/Print 3, No. 1(2015):46.

[8]本雅明(Walter Benjamin):《历史哲学论纲》,《启迪:本雅明文选》(Illuminations: Essays and Reflections),汉娜·阿伦特编,张旭东、王斑译,北京:三联书店,2008第273页。

[9] Ernst Bloch, “Nonsynchronism and the Obligation to Its Dialectics,” trans. Mark Ritter, New German Critique 11 (1977), 22-38.

[10] Jacques Ranciere, “The Concept of Anachronism and the Historian’s Truth,” trans. Noel Fitzpatrick and Tim Stott, In/Print 3, No. 1(2015):47.

[11] 同上,第269页。

[12] 本雅明:《历史哲学论纲》,《启迪:本雅明文选》,第269页。

[13] 司马迁:《史记·太史公自序》。

[14] 孔子作《春秋》为后来立法,其动机自然不同于本雅明为摆脱“沦为统治阶级的工具”而夺取传统(本雅明:《历史哲学论纲》,《启迪》,第267页),但孔子的确是在礼崩乐坏的历史语境中摆脱随波逐流的习性而重新祖述传统,其创造性的能量是不能用其“述而不作”的方式加以掩藏的。

[15] 同上,第268页。