永清黄家堡京剧

百年大事记

文/武瑞征

黄家堡,这个小小村庄的京剧舞台上,

每一点变化都与国家民族的命运相关。

百年丝竹中,

既有京剧鼎盛时期的狂热,

又有抗日战争时期的硝烟烽火;

既有合村百姓对传统文化

近乎顽固的挚爱,

又有新时代文化复兴

带来的再次辉煌……

1.黄家堡村民自清末就酷爱京剧,民国11年(1922年),在北京工作的黄家堡人姜有鑫为村民请来北京名票孟广纯之兄教戏,村中富户合力出资供养。见村民学戏热情极高,孟师傅自认年迈不能演示武戏,便举荐其弟孟广纯到村中教戏。

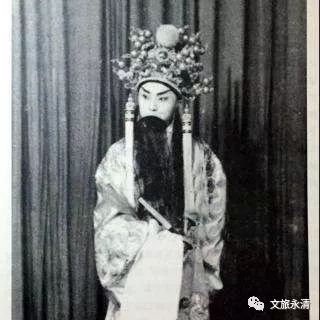

孟广纯

2.孟广纯,字汇川,满族旗人,家住北京地安门,清末曾任六品钱粮官,兄弟中排行第六,人称“孟六爷”,北京名票友,各行皆通,文武不挡,尤工架子花脸。自民国11年(1922年)起,在黄家堡、信安、南大王庄、王庄子等地教戏40余年,培养了大量戏曲人才。

1940年钧天雅奏乐队合影,左一孟汇川,左二韩良,左三张海东,左四王敬轩,左五高云清,左六马晓伯。

3.孟广纯到黄家堡执教后不久,又被信安镇钧天雅奏国剧社聘请为戏曲教师,黄家堡京剧社遂并入钧天雅奏国剧社。孟广纯在广泛传艺的同时,收黄家堡村韩良、姜有年,胜芳镇马晓伯,信安镇刘泽民为入室弟子,悉心培养,成为国剧社的主要演员。

4.张相勤,黄家堡人,曾随孟广纯学习京剧多年,工生行,是钧天雅奏国剧社老生组的主要演员。民国24年(1935年)左右,张相勤出任国剧社社长。

钧天雅奏国剧社演出《四郎探母》剧照

5.民国27年(1938年),信安刘凤泉、黄家堡张相勤向当地富户集资,为国剧社向上海梨园公会会长梁一鸣购买全箱戏服一套,梁一鸣(京剧老生名家,人称“小马连良”)又送了一套,仅运费就高达一万多元。

韩良(左二)饰演《龙凤呈祥》中的刘备

6.民国中期,孟广纯主持排演了《四郎探母》《红鬃烈马》《群英会》《打渔杀家》《失空斩》《穆柯寨》《龙凤呈祥》7出大戏,以及《南天门》《法门寺》《孟良盗骨》《洪洋洞》《托兆》《碰碑》《辕门射戟》《捉放曹》《举鼎观画》等88场单场戏。演出范围包括新镇、胜芳、永清县城、里澜城、堂二里、霸县县城、煎茶铺等地。

1940年,韩良饰演《定军山》中的黄忠

7.韩良(1912-1969年),字仲贤,黄家堡人,10岁起随孟广纯学习京剧,为孟广纯入室弟子,工老生行。黄家堡京剧社团第一代主要演员。解放后,在黄家堡京剧团担纲主演,广泛传艺,培养了大批演员、戏曲爱好者。

8.姜有年(1914-1989年),字伯苓,黄家堡人,8岁起随孟广纯学习京剧,为孟广纯入室弟子,工老旦行。黄家堡京剧社团第一代主要演员,曾与河北省京剧团团长贯盛习等名家合作。解放后,在黄家堡京剧团担纲主演,在黄家堡、南大王庄等地广泛传艺,培养了大批演员、戏曲爱好者。

9.韩让(1915-1938年),字绍谦,黄家堡人,韩良之弟,7岁起随孟广纯学习京剧,工青衣。1930年参加革命,生前任华北抗日联军27支队骑兵连连长,1938年回乡收编当地绿林武装,完成任务返程时于杨青口村遇日寇袭击牺牲。

李少春上天台剧照

10.1948年,京剧团排演李少春先生的代表作《上天台》,此戏唱作并重,难度很大,遇到演唱难点不能破解,韩良等人到天津找到李少春先生求教。李少春,霸州辛章人,京剧艺术大师。李少春先生对老乡非常热情,一番指点,使韩良等人的演唱技艺显著提升。

解放初期的信安京剧团乐队

11.1949年,钧天雅奏国剧社改名为晓钟剧社,并增加了歌舞组,剧社经常配合形势演出现代戏,如《封建家庭》《敌后破袭战》《吃错药》《血泪仇》《一贯害人道》《打败美国野心狼》《两捆秫秸》《小二黑结婚》《小丈夫》《农民泪》《打狼狗》等,其中《重欢》参加了霸县1950年文艺汇演,并获得嘉奖。

12.由于行政区划调整,信安镇与黄家堡村分属霸县与永清县,1952年,又遭遇严重水灾,生活困难,两村分开各办剧团。

1952年至1962年,韩良、姜有年等人在黄家堡村培养了70多名戏曲演员、爱好者。主要演职人员有韩士元、韩士玉、王树茂、王吉增、姜有功、姜有茂、姜有尧、武宝华、王斌、王昆、杨万城、周启成、姜左臣、姜左明、姜左洲、姜印槐、姜印堂、王文彩、王文发、王俊玲、梁淑荣、姜凤鸣、张德元、张德文、张德祥、李润华、李润民、付明、张洪儒、张书阁、刘志平、姜万生、郑洪才、李福全、杨树森、温兆才、李同、周启贤、楚会、姜海涛、杨树堂、马瑞祥、李桂玲、何蓉、韩士英、韩士杰、王运池、钟新民、钟志民、王文琴、姜海川、周少庭、胡春盈、何义新、王振霞、王振轩、巩志文、巩发文等。

这一时期,黄家堡京剧团能演出《大、探、二》《失、空、斩》《四郎探母》《打渔杀家》等40多场传统戏,村民武宝华等人创编了小歌剧《二兰记》,在后奕中学任教师的王汉宗夫妇创编小歌剧《借牛》。剧团经常到三圣口、后奕、信安、里澜城等周边乡镇演出。因形势要求,经常上演政治立场鲜明的《打渔杀家》《二兰记》,被周边乡亲取笑为“黄家柳子(黄家堡俗名)戏,不用去,打渔杀家二兰记”。

13.1964年,黄家堡村成立宣传队,主要演员有韩士元、张德祥、王汉友、李润忠、王者华、王玉华、王树荣、姜彩霞。宣传队编演的节目,曾通过三圣口公社,三圣口、里澜城、前第五片区两层筛选,代表片区参加永清县全县汇演,春节期间在永清县城连演三天。

14.1968年,山东省平原县京剧团到信安镇演出《红灯记》《沙家浜》两出样板戏,黄家堡村受到启发,重新组建京剧团,排演《红灯记》《沙家浜》。

《红灯记》中的主要演员有:王树茂饰演李玉和,姜彩霞、刘志侠饰演李奶奶,温兆芬、王玉兰饰演李铁梅,温兆才饰演鸠山。《沙家浜》中的主要演员有:韩士元饰演郭建光,杨孟华饰演阿庆嫂,温兆才饰演胡传魁,姜子旺、姜左明饰演刁德一,栾介书、赵志花饰演沙奶奶,杨明安饰演刘副官,王玉敏饰演刁小三。

这一时期,黄家堡京剧团的主要演职人员包括韩士元、王树茂、王吉增、姜彩霞、刘志侠、王树荣、王玉兰、温兆才、温兆芬、王克忠、杨明安、王玉敏、姜子旺、陈树山、周九芝、陈国田、赵爱玲、杨孟华、姜左明、姜左洲、栾介书、王金彩、王银彩、王文彩、王振东、张德祥、韩士民、韩士玉、王文发、王玉春、李炳山、李国臣、陈树山、刘月明、杨克武、钟振林、杨孟秋、常治全、王者琴、钟广霞、赵云锁、姜印铎、杨瑞琴、姜有军、杨德山、李丙芝等。

这一时期,黄家堡京剧团经常到永清县、霸县各地演出,影响力进一步提升。2000年版《永清县志》中这样评价黄家堡京剧团:“京剧成绩最大的是黄家堡京剧团。”并有独立的章节介绍黄家堡京剧团发展历史。

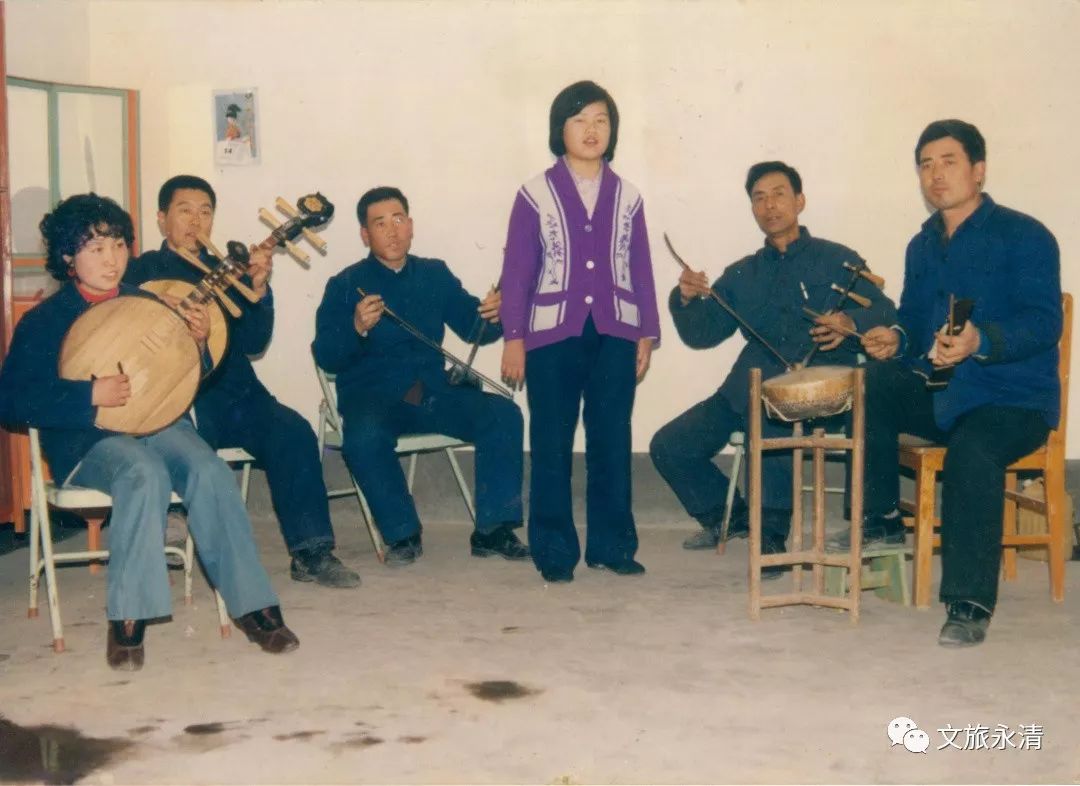

上世纪80年代,信安京剧团乐队,京二胡王吉增,月琴姜印铁,中阮王文发,大锣韩士元。

15.1979年,恢复传统戏演出,样板戏失去观众。不久,集体生产结束,土地分配到户后,村民专注于农副业生产,演员减少。黄家堡京剧团从此没有再排演整出传统戏,演出日渐减少。韩士玉、韩士元、王文发、王吉增等主要演员、乐师到信安京剧团参加演出。1988年,黄家堡京剧团正式解散。

黄家堡京剧社在村民王文发家排练。

黄家堡乐师、演员在信安排练。

16.自1979年起,原京剧团演员及戏曲爱好者转为以业余社团形式活动,牵头人为王吉增、韩士元等,活动地点为黄家堡村配电室,40年来从未停止。这期间培养了黄家堡村第三代京剧爱好者,主要包括姜印铁、姜印顺、姜印发、刘月民、刘月明、姜淑燕、张桂红、李润忠、姜德顺、李中华、李志强、王文安、韩艳群、王建国、刘春季、周向田、周双燕、姜子河、兰淑华等。信安、南大王庄等周边村的戏迷票友也经常来黄家堡村参加活动。

新华社采访王吉增

17.王吉增,1938年出生,黄家堡人,12岁即随韩良、高云清学习京胡演奏,是黄家堡京剧团、信安京剧团的主要琴师。1983年,结识到信安演出的京胡圣手、马连良之婿燕守平先生,并多次得到他的悉心指点,演奏技艺大进。70年来,王吉增以弦带唱,为黄家堡村培养了大批高水平的京剧爱好者、戏迷,并长期牵头开展剧社活动。2012年,被评为“感动永清”道德模范,事迹在全县推广。

王树茂

18.王树茂,黄家堡人,13岁随姜有年、韩良学戏,工老生行,在黄家堡京剧团中饰演《红灯记》李玉和等主要角色。

韩士元演出《甘露寺》

19.韩士元,1948年出生,黄家堡人,自8岁起随姜有年、父亲韩良学习京剧,工老生行,在黄家堡京剧团中饰演《沙家浜》郭建光等主要角色。长期在村中传授京剧演唱,培养了大批京剧爱好者。

解放初期的信安京剧团乐队

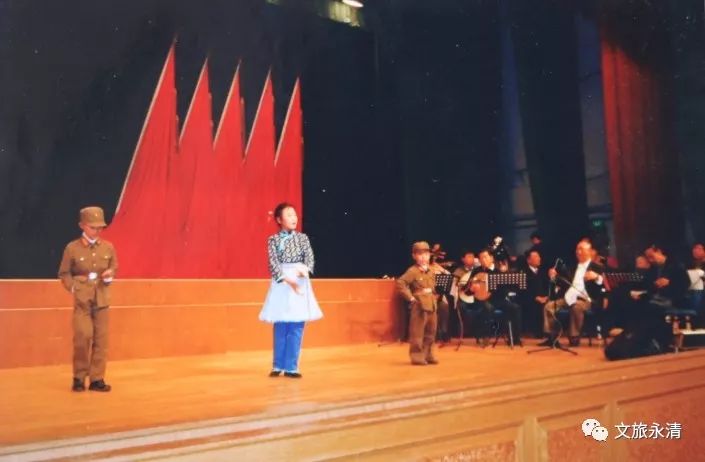

20.进入21世纪以来,王吉增悉心培养了数位95后、00后京剧新苗,主要有韩韵朝、李春雨、李春硕、付营等,成为黄家堡京剧社新的希望。其中韩韵朝、李春雨自2002年开始参加廊坊市、永清县举办的各类大型演出,曾与筱俊亭、谷文月、尚长荣、刘长瑜等名家一起参加演出、联欢,广泛得到好评,是永清人熟悉的戏曲童星。

姜淑燕演唱《打龙袍》

21.从民国十一年至今,历时百年,黄家堡京剧从未一天停歇,先后传承4代人,村民中上台演出过整出戏的就有百余人。

京剧社社长姜印铁接受采访

22.新时代,新鼎盛,黄家堡京剧也随着文化复兴的春风再展风采,得到新华社等各级媒体的关注,中央戏曲学院等院校的师生也到村中来调研采风。

京剧团乐队

23.目前,黄家堡村正在着手将村庄打造成京剧名村,文化名村,黄家堡京剧必将随着国家和民族的腾飞,焕发出更加迷人的光彩。